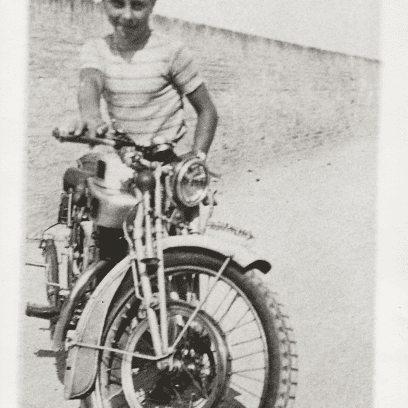

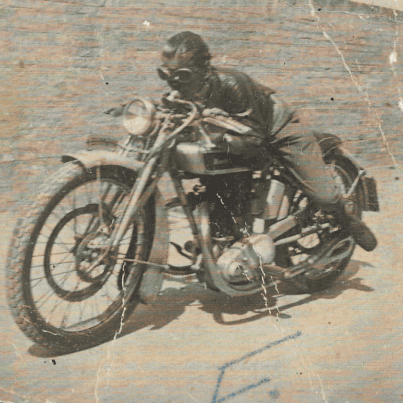

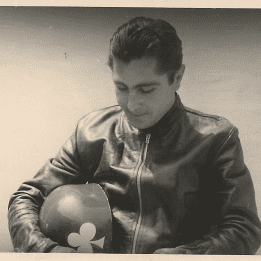

Pilota motociclista, in gioventù ha lavorato alla TIMO (poi diventata SIP) come capo tecnico. Ha vissuto fino a 93 anni ed è stato un personaggio molto conosciuto a Pesaro. Sino a pochi anni prima della morte, ha continuato a partecipare a tutte le manifestazioni di corsa delle moto d’epoca e, per questa sua passione, è ricordato nel libro “Artefici e piloti” (208 pagine), di Walter Magrini, edito da Simonetta Campanelli (InterContact), 1995.

“Libro ricco di un’ampia documentazione fotografica che ripercorre le tappe di un motociclismo eroico, fatto di circuiti cittadini, di piloti cresciuti in casa, di meccanici che affidavano alla propria sensibilità acustica, più che al responso del contagiri, il cambio o meno di un rapporto.”

La famiglia ricorda Fernando Bruscoli

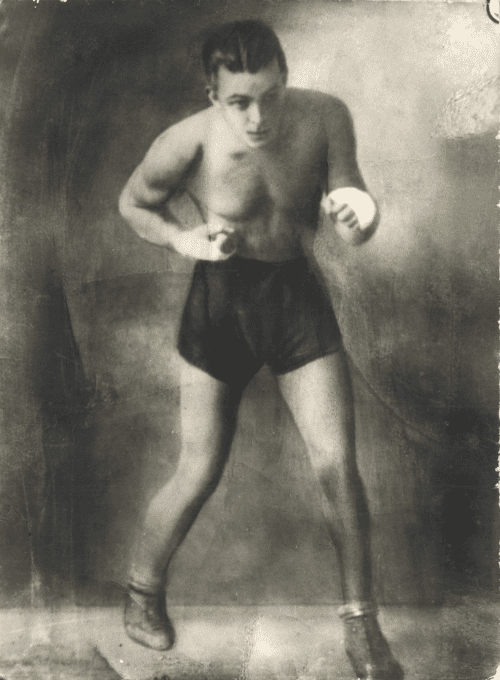

Un giorno, mi trovavo vicino a Piazza Olivieri, stavo andando a casa dei Morotti, da mia nonna, madre di mia mamma, in via Cairoli numero 4. Lì vicino, una volta, c’era la chiesa, poi adibita a palestra di boxe, dove Zio Mario faceva pugilato. Durante la guerra, c’erano i bombardamenti che ammazzavano un sacco di gente. Mentre percorrevo la via, sulla scalinata, vedo un groviglio di roba, come una montagna. Era un morto, ed erano 3-4 giorni che era lì. Era tutto gonfio. Uno che era morto ammazzato, come non si sa, forse dalle bombe. Dalla paura sono fuggito. C’erano un sacco di morti a Pesaro in quel periodo. Lui era lì, di fianco a me.

In quel periodo, i Morotti non avevano neanche da scaldarsi dalla miseria.

Mia nonna ha fatto nove figli.

Due di loro, Onofrio e Amedeo, sono morti durante la guerra del ‘15-‘18. Siccome c’era la miseria, i due fratelli erano andati con mio nonno a scavare le trincee sull’Alto Adige. Mio nonno materno cercava sempre di stare vicino ai figli. Mentre stavano lavorando, all’improvviso, è caduta una bomba e i figli sono spariti. Polverizzati da una bomba, non si è saputo più dove fossero. Mia nonna ha visto i figli partire con il padre e ha visto tornare solo il marito.

Poi c’era Giulio, andato militare a Viareggio in marina che, facendo un tuffo, ha battuto la testa ed è morto sul colpo.

Dopo Giulio, sono venuti Flavia, morta di Spagnola nel 1918, Jolanda, mia madre, poi Mario. Poi Gigén (Luigi) e, infine, la Maria e Flavio.

Come ho detto, c’era una grande miseria in quel periodo. Mio padre Giuseppe, “Peppino”, che lavorava ed era fidanzato con Jolanda, mia madre, aiutava economicamente la sua famiglia. Lei era molto giovane. Già a 12-13 anni la mandavano a lavorare per aiutare economicamente la famiglia. Faceva la sartina da Baronciani. Per assicurare loro il riscaldamento, mio padre, che era capo operaio all’UNES (ENEL), quando cambiava i pali vecchi della luce, perché la parte del legno sotto la terra si infradiciava, li portava da un falegname per farli tagliare e renderli già pronti da inserire nella stufa.

Il padre di mia madre era imbarcato sulle navi mercantili che trasportavano lo zucchero e stava lontano da casa per lunghi periodi. Quando tornava, portava lo zucchero a tutta la famiglia. Quella volta era un bene prezioso.

Il nonno, Angelo Bruscoli, padre di mio padre, era tra i fondatori dell’azienda del gas nel 1882 e lavorava come capo operaio. Lui aveva un po’ di soldi, i Morotti no, e allora mio padre, generoso, dava a chi non aveva.

Mio padre Giuseppe aveva un cuore d’oro, ha sempre aiutato tutti.

Una sera, a tavola, mio padre era molto preoccupato. Mia madre gli chiese: “Pepin che cosa c’è? Cosa hai fatto?” e lui raccontò: “Sta zitta, sono stato a Santa Maria dell’Arzilla e a una famiglia non ho potuto dare la luce perché non hanno ancora firmato il contratto. C’era la ragazza in stato interessante che deve partorire. Adesso però ci penso io.” Gli uffici dell’UNES erano lì vicino. È uscito di casa, è andato in garage, ha preso la motocicletta ed è andato di notte a Santa Maria dell’Arzilla a dare comunque la corrente a quella famiglia. Quella stessa notte, intorno a mezzanotte, la ragazza ha potuto partorire con la luce.

Quando c’era la guerra, mi è rimasto impresso un fatto accaduto durante lo sfollamento sul San Bartolo, dove c’è il cimitero di Santa Maria. Dalla casa dei contadini, amici di mio padre, dove abitavamo, vedevo Villa Caprile. Era il periodo di quando c’è stato il bombardamento di Pesaro. Ero a casa, avevo fatto la notte al lavoro, e udivo gli aerei che passavano sopra di noi. A un certo punto, ho sentito un gran rumore di una fortezza volante che volava sopra la casa. Mentre ho aperto la finestra per guardare, ho visto che dalla porta dell’aereo si è buttato giù un aviatore e non gli si è aperto il paracadute. Ho visto tutta la scena, è andato giù di “chioppo”.

Quando sono venuti i tedeschi a verificare l’accaduto, sono andato a vedere anche io. Ancora me lo ricordo, e ho la scena impressa negli occhi. L’aviatore aveva la testa tutta incassata. I tedeschi, di fretta, hanno fatto una buca, l’hanno avvolto in una coperta e l’hanno messo dentro. Era un sudafricano.

La fortezza volante era caduta vicino casa. Per due giorni hanno continuato a esplodere le munizioni che erano rimaste dentro. La contraerea di Monte San Bartolo l’aveva abbattuta. Gli altri dell’equipaggio, probabilmente, ce l’hanno fatta a salvarsi, lui era stato l’ultimo a lanciarsi, forse era il comandante e la distanza dal terreno per l’apertura era troppo poca.

Quando hanno fatto il bombardamento navale a Pesaro, mio zio Flavio, fratello di mia madre, era imbarcato in un cacciatorpediniere. I cacciatorpediniere a quell’epoca erano l’Oriani, il Vivaldi, e il Pigafetta. Lui era fuochista nell’Oriani.

Caso volle che, a scortare la nave del bombardamento delle varie città adriatiche, era di scorta l’Oriani di mio zio che, così, non volendo, ha fatto parte dell’equipaggio delle navi che hanno bombardato la sua città.

L’Oriani svolgeva sempre servizio di scorta, perciò, a casa c’era sempre una grande preoccupazione quando lui era in missione. Mio zio ha partecipato anche alla battaglia di Matapan, dove l’Oriani è stato colpito e ha proseguito per miglia la navigazione, senza che qualcuno potesse andare nella sala motori. Poi, la nave è stata portata in cantiere per le riparazioni e mio zio Flavio è stato mandato per 15 giorni in licenza. Durante quel breve periodo, mio padre, che conosceva il dottor Manzoni, Capitano medico, è riuscito a fargli fare un certificato di malattia per altri 5 giorni, pur di farlo rimanere ancora a casa. Poi, finita la malattia, per poter proseguire ancora i giorni di permanenza a casa, Flavio voleva trovare un escamotage e con il fratello Mario è andato in via dei Macelli.

Vicino via della Neviera, più in giù, c’era via del Vallato. Da un lato c’era l’Iride, dove si ballava, dall’altro lato c’erano i macelli. Lì, ha messo un braccio su un sostegno e il fratello ci ha sbattuto sopra una pietra ma il braccio non si è rotto e così è dovuto ripartire.

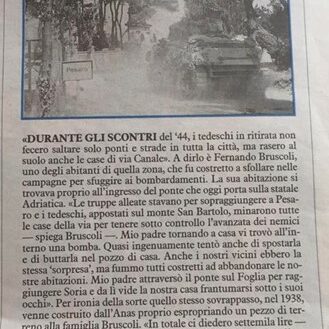

Durante i combattimenti del 1944, noi che abitavamo a Pesaro, fummo costretti a sfollare nelle campagne per evitare i bombardamenti. I tedeschi, in ritirata da Pesaro, non fecero saltare solo ponti e strade in tutta la città, ma rasero al suolo anche le case di via Canale, dove c’era casa nostra.

La nostra abitazione si trovava proprio all’ingresso del ponte che oggi porta sulla Statale Adriatica.

Gli alleati stavano per arrivare a Pesaro e i tedeschi, appostati con le artiglierie sul monte San Bartolo, minarono tutte le case della via per avere la visuale libera e tenere sotto controllo l’avanzata nemica.

Mio padre, un giorno, tornando a casa dal lavoro, trovò all’interno un ordigno. Quasi ingenuamente, tentò anche di spostarlo e di buttarlo nel pozzo di casa, rischiando grosso. Anche i nostri vicini ebbero la stessa sorpresa e fummo tutti costretti ad abbandonare le nostre abitazioni.

Mio padre, che andandosene, attraversava il ponte sul Foglia, per raggiungere Soria, vide la nostra casa esplodere e frantumarsi sotto i suoi occhi.

Quello stesso sovrappasso, nel 1938, venne costruito dall’ANAS proprio espropriando un pezzo di terreno alla nostra famiglia, dandoci in totale settemila lire. Durante i lavori, fu abbattuto anche un capannino di cemento di nostra proprietà e le prime tre case di via Canale furono interamente abbattute per far posto al nuovo ponte.

Oltre all’abbattimento delle case di via Canale, anche le banchine del porto furono minate dai tedeschi, per non fare ormeggiare le barche.

In ritirata, i tedeschi fecero, inoltre, saltare entrambi i ponti sul Foglia per ostacolare l’avanzata degli alleati verso la Linea Gotica.

FINE RACCONTO

Ci piace ricordare Fernando Bruscoli, classe 1926 attraversare Pesaro con il suo Corsarino rosso o pedalare allegro lungo il molo del porto.

Scherzare con gli amici in Piazza del Popolo o al Moto Club “T. Benelli”, del quale è stato assiduo frequentatore per tanti anni ed anche Vicepresidente.

Ricevere il premio nella cornice della “Palla” nel 2016 dal Sindaco per i suoi “70 anni di attività al Moto Club Benelli Pesaro”.

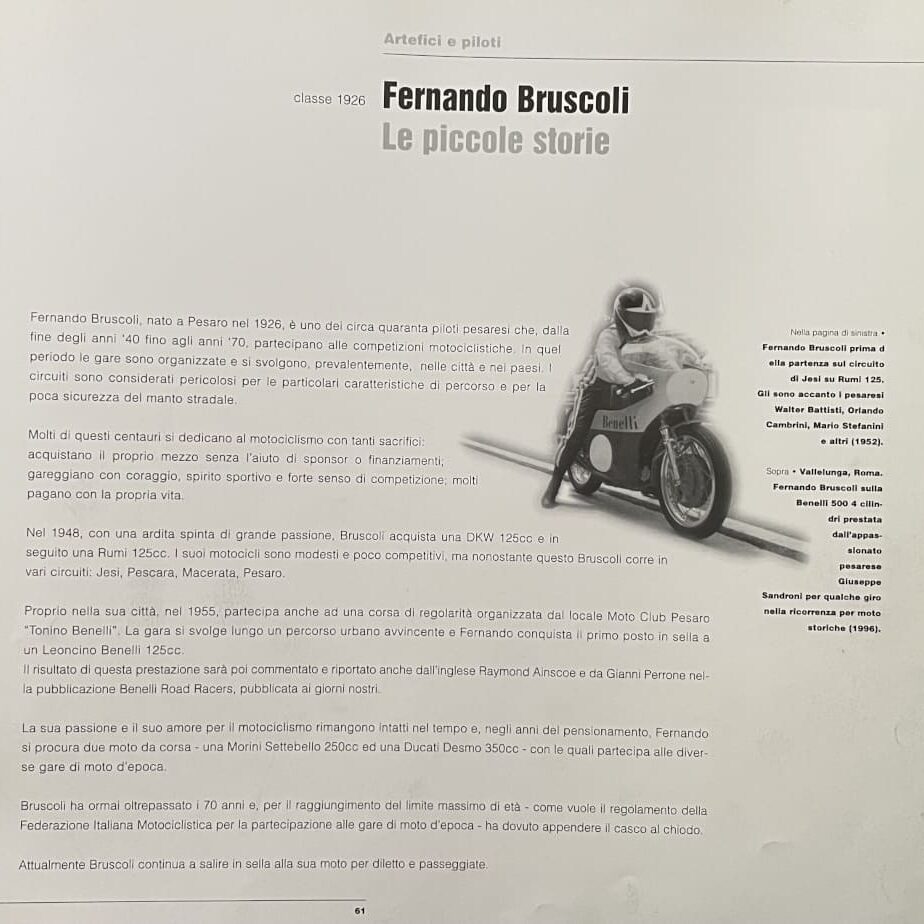

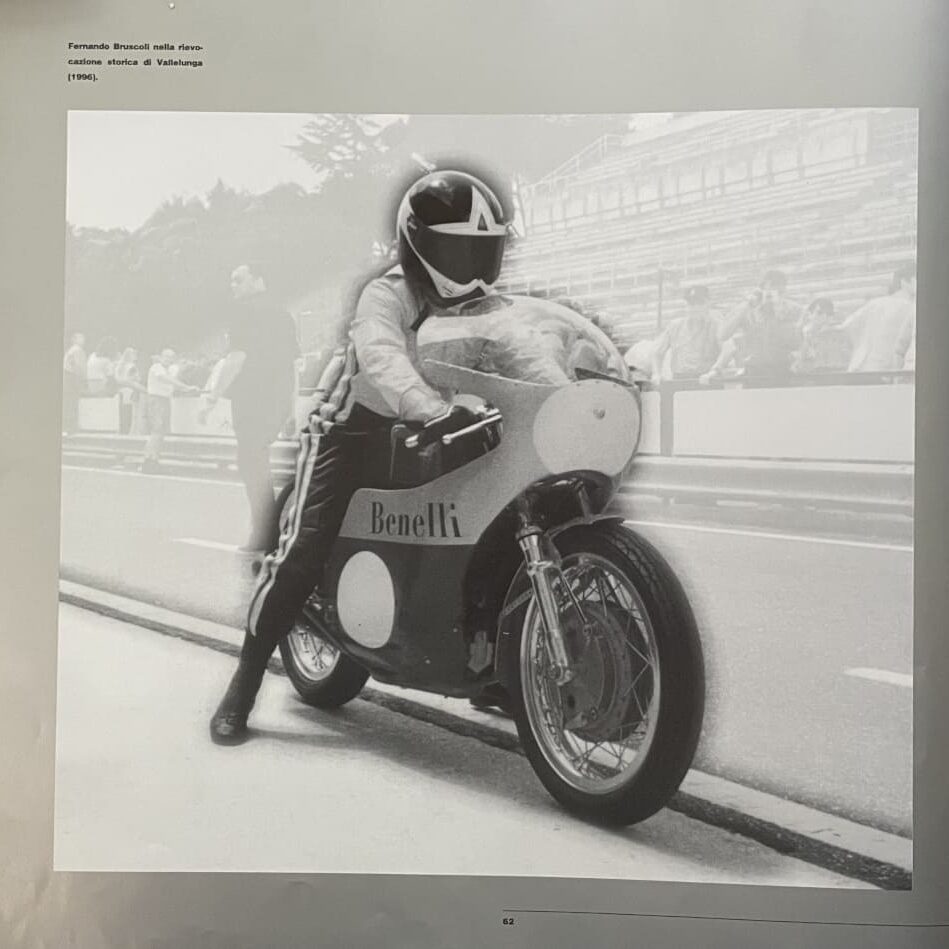

Gareggiare con le sue moto da corsa d’epoca, una Morini Settebello 250 e una Ducati Desmo 350, dopo essere stato uno dei piloti pesaresi che dalla fine degli anni ’40 agli anni ’70 hanno partecipato alle competizioni motociclistiche in varie città e paesi, come ricorda anche Walter Magrini nel libro “Artefici e Piloti”.

Per 93 anni è stato una presenza costante e partecipativa della città di Pesaro. Ha lavorato 40 anni alla “SIP” con devozione e professionalità, lasciando, anche fra i colleghi, un ricordo indelebile.

«Ci mancheranno la sua voglia di vivere e la sua infinita passione per i motori». Così Andrea Biancani, all’epoca consigliere regionale ha ricordato Fernando Bruscoli, memoria storica del motociclismo pesarese, classe 1926, in occasione della sua scomparsa nel 2019.

«Ci mancheranno la sua voglia di vivere e la sua infinita passione per i motori». Così Andrea Biancani, all’epoca consigliere regionale ha ricordato Fernando Bruscoli, memoria storica del motociclismo pesarese, classe 1926, in occasione della sua scomparsa nel 2019.

Un uomo che sapeva incantare i soci del moto club Benelli con i racconti sulle corse motociclistiche che aveva iniziato a seguire fin da bambino, negli anni 30, e ovviamente con un particolare amore per le moto Benelli e tutti i piloti di Pesaro.

Amico da sempre di Paolo Campanelli raccontava sempre degli stratagemmi quando il pilota di Pesaro transitava sulle strade della nostra città, durante il motogiro e la Milano -Taranto, e Fernando doveva “timbrarlo” per confermare il suo passaggio.

Colonna per una vita del moto club Benelli, dove per molti anni ha ricoperto la carica di vice presidente, era fiero di mostrare la sua prima tessera al Club di Pesaro del 1954, associato alla Federazione Motociclistica Italiana.

Non è mancato il suo apporto anche alla realizzazione dell’attuale museo Benelli, nel vecchio edificio di Viale Mameli.

Una delle ultime apparizioni in pubblico nel 2016, durante la settimana Benelli, festeggiato assieme ai sui grandi amici Paolo Campanelli e Silvio Grassetti scomparso proprio un anno fa.

E fu proprio in quella occasione che Biancani, insieme al sindaco Matteo Ricci, lo premiò in onore della sua passione per il motociclismo pesarese, nella cornice della “Palla”, per i suoi “70 anni di attività al Moto Club Benelli Pesaro”. «Per me è stato un onore e un privilegio consegnargli quel riconoscimento. Lo ricordo con affetto per il suo interesse, sempre vivo e appassionato, sempre in prima fila alle assemblee o alle altre iniziative organizzate al museo Benelli. Alla sua famiglia il mio messaggio di vicinanza e di cordoglio, insieme a tutti i soci e amici del moto club».

Dall’articolo “Scomparso Fernando Bruscoli, memoria storica del motociclismo pesarese” pubblicato su ViverePesaro il 08/09/2019