Gualfardo Rombolini

soldato italiano di fanteria ai lavori forzati in Germania 1943-1945

a cura dei ragazzi della 5C AFM dell’Istituto d’Istruzione Superiore Raffaello di Urbino

Lettura e riflessioni sul diario di prigionia di Gualfardo Rombolini, soldato di fanteria fermignanese, deportato in Germania tra il 1943 e il 1945

La lettura di un diario è un mezzo per conoscere nell’intimo la persona che lo ha scritto e per chi lo scrive è, come nel caso specifico di Gualfardo Rombolini, un modo per rimanere attaccato alla vita.

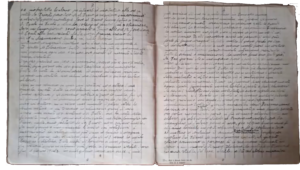

«Questo diario vuol dire per me tante cose, si pensi che l’ho portato con me per migliaia di chilometri, sempre a piedi, con le gambe che non reggevano più e non capivo più niente. Sta ancora a significare la paura che ho provato per anni perché se lo avessero trovato per me sarebbe stata morte certa. Sono riuscito, malgrado tutto nelle condizioni terribili in cui mi trovavo, a trascrivere, giorno dopo giorno, con e su materiale di fortuna che ancora conservo, le mie memorie di prigioniero nei campi nazisti, nascondendo a volte, un po’ avventurosamente, queste pagine per non essere scoperto e inviato al campo della morte come spia».

16 ottobre 1943

«Cominciammo a raccogliere bietole da foraggio: era ancora peggio della raccolta delle patate a causa delle foglie gelate»

(Gualfardo Rombolini, prigioniero in Germania, in Gualfardo Rombolini, Dietro il filo spinato. L’altra faccia della Resistenza, Comune di Fermignano 2009, pag. 44).

«Vedi quelle sentinelle dietro i reticolati? Sono loro i prigionieri di Hitler, non noi. Noi a Hitler e Mussolini diciamo no, anche quando ci vogliono prendere per fame».

(Sergente Cecco Baroni, internato in Germania, in Mario Rigoni Stern: Soldati italiani dopo il settembre 1943, FIAP, Roma 1988, pag. VI)

INTRODUZIONE

È la storia di Gualfardo Rombolini, nato a Urbino il 13 settembre 1924 e vissuto a Fermignano, chiamato alle armi non ancora diciannovenne, come semplice soldato di fanteria, catturato per non aver detto sì a Hitler e Mussolini e deportato in Germania, nei pressi dell’Older Neisse, un fiume che segna la linea di confine tra Germania e Polonia nel cuore dell’Europa centrale e che, negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, fu l’estremo baluardo difensivo della Germania nazista dalle forze sovietiche.

La cattura dei soldati italiani dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 è stata una pagina tragica, e forse ancora poco nota, degli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale, l’altra faccia della resistenza che coinvolse 600.000 uomini.

Gualfardo Rombolini, fortunatamente sopravvissuto alla durezza delle condizioni di vita dei campi di lavoro, nel suo diario, custodito gelosamente come una reliquia che portava sempre con sé, nascondendolo come poteva, definisce la sua come «un’esperienza di vita allucinante, destrutturante, e profondamente disumana, che non può non lasciare profonde cicatrici ed inguaribili ferite in chi l’ha vissuta».

Gualfardo Rombolini ha descritto il suo diario come un compagno di viaggio, alla stregua dei suoi compagni, prigionieri come lui, come Giuseppe Gambrioli di Urbania, che lo ha aiutato durante il periodo in cui è stato in coma.

«Questo diario vuol dire per me tante cose, si pensi che l’ho portato con me per migliaia di chilometri, sempre a piedi, con le gambe che non reggevano più e non capivo più niente. Sta ancora a significare la paura che ho provato per anni perché se lo avessero trovato per me sarebbe stata morte certa. Sono riuscito, malgrado tutto nelle condizioni terribili in cui mi trovavo, a trascrivere, giorno dopo giorno, con e su materiale di fortuna che ancora conservo, le mie memorie di prigioniero nei campi nazisti, nascondendo a volte, un po’ avventurosamente, queste pagine per non essere scoperto e inviato al campo della morte come spia» (dall’introduzione al diario).

Siamo venuti a conoscenza del diario di Gualfardo Rombolini attraverso la figlia Elga, maestra in pensione, che gentilmente ci ha mostrato il diario di suo padre, che rappresenta per lei un patrimonio storico e affettivo di famiglia.

Il diario di Gualfardo Rombolini è al contempo un pezzo di storia del Novecento, di eventi che leggiamo sui libri, di immagini che scorrono in bianco e nero nei documentari ai quali a volte non riusciamo ad attribuire la dimensione della vita e del dolore sofferto involontariamente da chi era lì in quel momento e dei tanti che li aspettavano a casa, in un’Italia e un’Europa sconvolta dal conflitto mondiale. Senza dimenticare i ricordi, quasi incubi, che hanno segnato un’intera vita, intere vite.

La maestra Elga parla di suo padre, ormai scomparso da cinque anni, con affetto e nostalgia e ci tiene a precisare che aveva solo la quinta elementare, ma una grande passione per la cultura in generale e per la poesia in particolare, infatti ha composto alcune poesie, di cui ci piace ricordare Donne nel lager:

Eppure c’eri anche tu,

nessuna ti ha vista

nessuno si ricorda …

eppure hai sofferto tante umiliazioni,

stupro, a volontà,

in mezzo a stracci, hai dormito,

le nevate, c’erano sovente.

Eppure c’eri anche tu,

il tuo lamento non han sentito

quando le lacrime, bagnavano il cuscino di paglia,

pulci e pidocchi ti mordevano il seno.

La fame

ti rodeva l’anima.

Anche tu combattevi per la libertà.

Eppure c’eri …

C’eri anche tu,

perché io, ti ho vista.

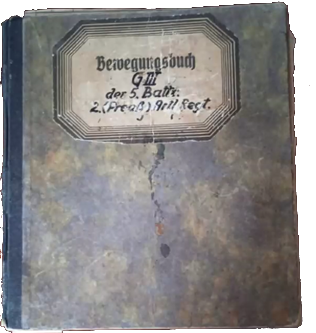

Tenere tra le mani le pagine ingiallite del diario di Gualfardo Rombolini, datato 27 agosto 1943-25 agosto 1945 ci ha incuriositi ed emozionati.

La sua scrittura lucida e scarna nella sua efficacia narrativa, senza retorica, ci ha trasportati nel mondo dei campi di lavoro nazisti, dopo il lungo viaggio su un vagone bestiame partito dalla stazione di Trieste il 15 settembre 1943.

Gualfardo Rombolini fu destinato, in un primo momento, in un lager situato in una grande pianura di cui non si vedeva la fine. Qui il tempo dei prigionieri era scandito dal duro lavoro nelle stalle ad accudire cavalli, a scavare patate e raccogliere bietole da foraggio o a distribuire concime sotto la sorveglianza, con il fucile puntato, di un ispettore che tutti chiamavano “Sticchio,” perché aveva un braccio di legno. La fame, il lavoro massacrante, il freddo, la mancanza di igiene, le percosse subite facevano tutto il resto.

Poi, dal 10 gennaio 1944 insieme all’amico Gambrioli, fu trasferito al campo di Cüstringh, chiamato in codice IIIC, e poi ancora allo stalag di Berlino a Salsof, dove ha lavorato come componente della squadra addetta ai lavori più umili e faticosi, trasportando grossi ferri e pulendo i reparti presso una fabbrica del gruppo Siemens, che produceva i pezzi dei carri armati. Qui, racconta Gualfardo Rombolini, «la vita era sempre più grama, la disciplina che il capo del campo imponeva agli italiani era una cosa assurda, irreale, inconcepibile. Iniziarono le punizioni».

In seguito al bombardamento di Berlino del 13 febbraio 1944 ci fu il trasferimento a Berlino Spandaü per liberare dalle macerie le fabbriche distrutte.

Gli furono poi affidate altre mansioni, come scaricare mattoni, a mani nude, da una lunga chiatta e lavorare di continuo con piccone e pala, insieme a gente di altra nazionalità.

«Il tempo passava lento: un giorno pareva un mese, un mese pareva un anno».

In queste terribili condizioni Gualfardo Rombolini si è ammalato gravemente, arrivando a pesare 50 Kg ma, nonostante ciò, fu mandato in un bosco con tante baracche di legno a tagliare alberi, dove conobbe un certo Giovanni Blasi, di Serra Sant’ Abbondio, con il quale strinse una sincera amicizia.

«Mi ammalai di nuovo, ebbi grandi dolori alle spalle, allo stomaco e anche i piedi ricominciarono a gonfiarsi».

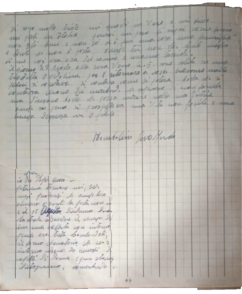

Questo…e tanto altro ancora racconta il diario, fino alla memorabile liberazione dell’Italia nella primavera del 1945 e al ritorno in patria passando per la Polonia, quando per la prima volta riuscì ad ascoltare alla radio, sintonizzata su una stazione italiana, le canzoni “Partirono le rondini” e “ Mamma” di Beniamino Gigli.

Dopo l’arrivo degli inglesi anche la prigionia volgeva alla fine, conclude Gualfardo Rombolini nella pagina del 25 agosto 1945, e «per me si prospettava una lunga degenza in ospedale, infatti avevo una macchia nera al polmone sinistro, ma gli inglesi non sapevano se era tubercolosi o le bastonate che avevo ricevuto a Berlino. Ma ero tanto felice ugualmente di ritornare a casa mia».

PAGINE DI DIARIO LETTE E COMMENTATE

27 agosto 1943

«Partii da casa con un profondo dispiacere, lasciavo la mamma, il babbo (che da poco era ritornato da sotto le armi) e mio fratello, già da parecchi anni lontano per compiere il proprio dovere e di cui non avevamo notizie. Avevo, non da molto tempo, la fidanzata che amavo. Mi dava sconforto pensare che di lì a pochi giorni mi sarei trovato lontano da tutti.

Il giorno stesso sono arrivato al Distretto di Pesaro e mi fu data la destinazione: il 25 f Fanteria a Latisana.

La sera stessa partii da a Pesaro e per tutta la notte viaggiai dentro vagoni bestiame, alla fine mi stesi sul pavimento per la stanchezza».

La prima data del diario è molto significativa: indica il giorno dell’arruolamento di Gualfardo Rombolini, pochi giorni prima dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

Il saluto alla famiglia e agli affetti più cari è doloroso, ma pacato. Il giovane soldato è consapevole di andare a compiere il proprio dovere.

Leggere queste parole suscita in noi l’idea dell’insensatezza della guerra, che come un vortice trascina dentro di sé tutto e tutti e sconvolge la vita.

9 settembre 1943

«L’Italia capitolò. Tutti eravamo allegri perché pensavamo di tornare a casa presto. Ma fu

vana speranza. L’assedio continuò più forte. Si dormiva vestiti».

Questa data è importante perché si tratta del giorno seguente all’armistizio. Si evince un senso di speranza, che però ben presto si tramuta in disperazione e in abbandono di fronte ad un destino crudele. È l’inizio di un periodo difficile, di due anni di prigionia e duro lavoro per Gualfardo Rombolini e per i tanti soldati italiani, braccia da lavoro di Hitler, defraudati dai tedeschi del loro status naturale di prigionieri di guerra e delle relative tutele.

15 settembre 1943

«Alle nove eravamo già a Trieste. Radi ed io, con la nostra piccola valigia, ci avviammo verso la stazione centrale per prendere un treno che ci portasse nella penisola, ma per le strade si notavano già delle pattuglie di teschi, con i pantaloni corti e una fascia con la croce uncinata al braccio. Avevano il mitra in mano, si muovevano con aria minacciosa e spavalda, incutendo timore a tutti noi. Una signora di mezza età ci disse di non andare in stazione perché avremmo corso il rischio di essere catturati.

[…]

Mi sentivo disperato non sapendo quando sarebbe stato il ritorno e se ci sarebbe stato. Ma mi consolavo vedendo quelli più anziani che avevano mogli, figli e già tanti anni di guerra e sofferenza alle spalle: per loro era anche peggio.

Ci misero in tradotta. Cioè in vagoni di bestiame dove ci pigiarono bene come sardine. Si poteva stare seduti pochi alla volta per riposarsi, in quanto nel nostro vagone eravamo in cinquantasette.

Erano le 1, i vagoni furono sigillati con dei grossi catenacci, la tradotta si mosse. Rivolgemmo un ultimo sguardo alla terra italiana, un pensiero accorato diretto ai nostri cari. Iniziava così il nostro incerto destino. Faceva molto caldo e la sete era tanta. Per fortuna trovai nel vagone un altro amico di Urbino che già conoscevo, si chiamava Celso. Aveva un po’ di zucchero, così ce lo spartimmo da buoni amici, ma nello stesso tempo aumentava la sete».

In questa parte si avverte la paura per l’incertezza dell’avvenire e allo stesso tempo un sentimento di nostalgia per la propria, che forse non si rivedrà più. Il viaggio è lungo e disumano, ma il profondo senso di fratellanza tra persone, unite dalle circostanze dolorose, darà la forza di resistere.

Nelle pagine del diario di Gualfardo Rombolini l’amicizia è un sentimento costante e un punto centrale: ci si aiutava a vicenda, ci si dava coraggio l’uno con l’altro. L’umanità sopravvive nonostante tutto.

5 ottobre 1943

«Andammo al lavoro alle 6. Alcuni di noi furono mandati nelle stalle ad accudire cavalli ed altri animali. Della fattoria non ricordo più il nome, l’avevo segnato, ma il foglietto andò distrutto quando mi bruciarono la baracca. Comunque doveva essere nelle vicinanze dell’Oder Neisse».

È iniziato il calvario insieme allo smarrimento di non sapere in che luogo ci si trovi. Eppure la passione per la scrittura è forte: appuntare su fogli di fortuna ciò che accade, giorno per giorno, per non perdere la propria coscienza, è un’attività che mantiene vivi.

27 gennaio 1944

«Alle 5 fui inquadrato insiemi agli anziani e al mio amico Gambrioli. In cammino verso la fabbrica ogni tanto chiedevo: “Ma quanto è lontano?”: Dopo quasi due ore finalmente arrivammo ad un grosso cancello con un “polizei” per parte. Nel cortile vidi tre grosse ciminiere e sentii dei rumori arrivare da ogni parte. […] Rimasi frastornato dal fracasso di quel posto, era una cosa insolita vedere tante fabbriche messe insieme: Dinamo Werk, Kabel Werk, Osram Werk, che formavano la Siemens Stadt, ossia la città della Siemens. I locali erano immensi, si produceva di tutto, dalla lampadina al motore del carro armato. In mezzo c’era un grosso maglio che quando lavorava faceva tremare tutta la terra. A fine del lavoro venivamo di nuovo inquadrati e passavamo attraverso il cancello semichiuso, uno alla volta mentre le guardie ci perquisivano fino agli zoccoli».

Il percorso di alienazione subito dai prigionieri è totale. Sono parte di una fabbrica di morte.

Ci si sente come soffocati dall’atmosfera della fabbrica, che diventa emblema della prigionia.

6 febbraio 1944

«[…] I bombardamenti continuavano incessanti, i tedeschi diventano sempre più cattivi: Un giorno chiesi ad uno chef” che mi pareva migliore degli altri perché trattavano così male solo noi italiani e i russi. Il tedesco mi guardò e mi disse: “Vedi, gli altri hanno dei consolati, hanno la Croce Rossa che manda tanti pacchi, mentre a voi non mandano nulla perché avete un consolato fascista e per loro voi siete dei traditori. Per i russi non c’è nulla perché nessuno pensa a loro, nessuno li cerca”».

Davanti a questo resoconto si prova un senso di profonda amarezza: i prigionieri italiani vengono trattati in maniera disumana a causa di quello che i tedeschi definiscono “tradimento”: gli italiani sono considerati “badogliani traditori” e perciò schiavi di Hitler, disprezzati e dimenticati, senza le garanzie della Convenzione di Ginevra.

19 marzo 1944

«La schiena poi, non dico come fosse ridotta alla sera. La guardia continuava a incitare: “Less, loss Badoglio arbait”. Si dormiva nella paglia da mesi».

Emerge la contrapposizione tra la fatica e il dolore provati dai prigionieri e l’intolleranza delle guardie. I nazisti sono anche indifferenti verso la disperazione dei detenuti, non considerati come persone.

2 marzo 1945

«[…] All’arrivo chiesi ad uno che era già lì: “Dove siamo?”. Rispose:” Alla periferia di Berlino, a Falchensé”. Fummo messi di nuovo dentro una baracca, senza nulla da mangiare».

Si patisce il disorientamento per essere spostati da una parte all’altra della Germania, a digiuno, sistemati alla meglio in baracche di legno. all’altra è diventato purtroppo un avvenimento comune.

3 marzo 1945

«All’adunata, quando ci fecero l’appello, molti non si presentarono perché non gliela fecero a sollevarsi. Alle 20 preciso c’era l’allarme. Dicevano fossero gli inglesi che, con pochi apparecchi, volavano così alti tanto che i tedeschi non riuscivano a colpirli con l’artiglieria. Lanciavano delle bombe molto grosse che cadevano senza un obiettivo preciso. Alcune in campagna, facevano buchi che formavano grossi laghi».

Questo passaggio è ricco di avvenimenti. La devastazione della condizione umana è completa, i prigionieri infatti “non gliela fecero a levarsi”, ma d’un tratto un’occasione spezza la disperazione: gli Alleati stanno arrivando, seppure sotto un diluvio di bombe.

20 giugno 1945

«Ci presero gli inglesi, ci fecero attraversare il Reno su un ponte di barche.

Con me c’era uno di Firenze che si chiamava Saponetto e siccome era un amico del dottore mi feci visitare. Eravamo ricoverati sotto una tenda».

La guerra in Europa è ormai finita e Gualfardo Rombolini viene liberato dagli inglesi. Tuttavia nelle sue pagine non traspare un senso di euforia assoluta, il prezzo da pagare è stato troppo alto e lui ha solo 21 anni.

Ai morti in prigionia

Dove siete? Voi cari amici

Dai lunghi capelli,

con occhi sprezzanti

e da cenci vestiti,

le teste fra le mani congiunte, pensando con ardor

vostre case, figli cari, mogli lontane.

Ora le vostre ossa sparse lontano pel mondo!

Scarne dall’umida terra,

chissà se i vostri desideri vagano ancora per l’aria

con mente e cuor espressi cercando perenne

quelle cose che voi non aveste.

CONTESTO STORICO

L’8 settembre 1943

Mussolini era stato deposto da poco, dalla seduta del Gran consiglio del Fascismo, il 25 luglio 1943. Quel giorno il re Vittorio Emanuele III aveva nominato capo del Governo il maresciallo Pietro Badoglio, ex capo di Stato maggiore: fu lui ad autorizzare la resa. Il 3 settembre 1943 fu siglato segretamente l’armistizio di Cassibile tra il generale Castellano, incaricato da Badoglio, e il suo pari grado americano Eisenhower, ma fu reso pubblico 5 giorni dopo.

Dopo lo sbarco in Sicilia, il 10 luglio, il governo italiano aveva perso tempo prezioso nel tentativo di evitare una resa senza condizioni. Ma non ci riuscì.

Alle 19:45 dell’;8 settembre Badoglio lesse ai microfoni dell’Eiar (antesignana della Rai) il suo proclama, che includeva un passaggio ambiguo:

[…] Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza […].

A nessuno fu chiaro che cosa si dovesse fare, ma il proclama era volutamente poco esplicito e i primi a pagarne le spese furono i soldati. Ordinando alle forze armate italiane di reagire solo se attaccate, il proclama sottintendeva la speranza che gli americani ci avrebbero tolto le castagne dal fuoco guidando loro un attacco contro i tedeschi al posto nostro nei punti nevralgici del Paese. Ma questo non avvenne.

Nel frattempo i vertici politici del Paese abbandonarono le postazioni: all’alba del 9 settembre, con le prime notizie di un’avanzata di truppe tedesche verso Roma, il re, la regina, Badoglio e lo Stato maggiore fuggirono da Roma e si fermarono a Brindisi, che divenne per qualche mese la sede degli Enti istituzionali.

Intanto, nessuna misura era stata prevista per difendere la capitale, e l’esercito, lasciato senza ordini, in molti casi si dissolse. La reazione tedesca non si fece attendere.

I tedeschi emanarono poi le direttive da applicare per il disarmo dei militari italiani, che dovevano essere suddivisi in tre gruppi: chi accettava di continuare a combattere dalla loro parte poteva conservare le armi; chi non lo faceva era mandato nei campi di internamento in Germania come prigioniero di guerra, mentre chi opponeva resistenza o si schierava con le forze partigiane veniva fucilato, se era un ufficiale, oppure impiegato nei campi di lavoro sul posto o nell’Europa occupata.

Per i civili le cose non andarono meglio. L’Italia era già abituata al razionamento alimentare introdotto durante la guerra e il mercato nero era una realtà economicamente corposa anche prima dell’8 settembre. Dopo l’armistizio però la situazione si inasprì, perché gli occupanti nazisti fecero requisizioni di ogni genere e bloccarono la distribuzione di carburante al Sud.

La popolazione, che si era illusa che la guerra fosse finalmente finita, prese atto che così non era. Il conflitto si trascinò fino alla primavera del 1945. Con l’aggravante di trasformarsi in una sorta di guerra civile.

Mussolini, il 23 settembre 1943, proclamò infatti la Repubblica di Salò, mentre i partigiani diedero il via alla guerra di liberazione: il Comitato di Liberazione Nazionale fu fondato a Roma il 9 settembre 1943, mentre lo Stato italiano era praticamente dissolto e con esso la credibilità dei suoi vertici istituzionali.

I soldati italiani allo sbando

In seguito all’armistizio si generò ulteriore confusione presso tutte le forze armate italiane in tutti i vari fronti sui quali ancora combattevano, da qui l’ulteriore e drammatico elenco delle nefandezze della guerra: 600 mila soldati italiani vennero catturati dall’esercito germanico e destinati ai Lager.

Le ritorsioni furono durissime: la Divisione Acqui sull’isola di Cefalonia fu annientata, perché rimasta fedele al Re, molti furono passati per le armi, civili e militari.

Il 10 settembre i tedeschi ottengono la resa dei contingenti italiani posti a difesa di Roma, in quelle stesse ore, in molte località del nord e del centro Italia, nelle zone occupate dai tedeschi, gruppi di antifascisti danno vita al movimento della Resistenza per contrastare l’occupazione tedesca.

Internati Militari Italiani

Internati militari italiani, in tedesco Italienische Militärinternierte – IMI, è la definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell’armistizio dell’Italia, l’8 settembre 1943. Dopo il disarmo, soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell’esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania. Solo il 10 per cento accettò l’arruolamento. Gli altri vennero considerati prigionieri di guerra. In seguito cambiarono status divenendo “internati militari” (per non riconoscere loro le garanzie delle Convenzioni di Ginevra), e infine, dall’autunno del 1944 alla fine della guerra, lavoratori civili, in modo da essere utilizzati come manodopera coatta senza godere delle tutele della Croce Rossa loro spettanti. I soldati italiani internati che popolarono i campi di concentramento e di lavoro nazisti furono 600.000 (G. Schreiber, I militari italiani internati, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio storico, Roma, 1992, pag. 791)

Il numero delle vittime

«In pochi giorni i tedeschi disarmarono e catturarono 1.007.000 militari italiani, su un totale approssimativo di circa 2.000.000 effettivamente sotto le armi. Di questi, 196.000 scamparono alla deportazione dandosi alla fuga o grazie agli accordi presi al momento della capitolazione di Roma. Dei rimanenti 810.000 circa (di cui 58.000 catturati in Francia, 321.000 in Italia e 430.000 nei Balcani), oltre 13.000 persero la vita causa azioni di siluramento inglesi durante il trasporto dalle isole greche alla terraferma. Altri 94.000, tra cui la quasi totalità delle Camicie Nere della MVSN, decisero immediatamente di accettare l’offerta di passare con i tedeschi. Al netto delle vittime, dei fuggiaschi e degli aderenti della prima ora, nei campi di concentramento del Terzo Reich vennero dunque deportati circa 710.000 militari italiani con lo status di IMI e 20.000 con quello di prigionieri di guerra. Entro la primavera del 1944, altri 103.000 si dichiararono disponibili a prestare servizio per la Germania o la RSI, come combattenti o come ausiliari lavoratori. In totale, quindi 600.000 militari rifiutarono di continuare la guerra al fianco dei tedeschi»

Non è stato stabilito ufficialmente il numero degli IMI deceduti durante la prigionia. Gli studi in proposito stimano cifre che oscillano tra 37 000 e 50 000. Fra le cause dei decessi vi furono:

- la durezza e pericolosità del lavoro coatto nei lager (circa 10.000 deceduti);

- le malattie e la malnutrizione, specialmente negli ultimi mesi di guerra (circa 23.000);

- le esecuzioni capitali all’interno dei campi (circa 4.600);

- i bombardamenti alleati sulle installazioni dove gli internati lavoravano e sulle città dove prestavano servizio antincendio (2.700);

- altri 5-7000 perirono sul fronte orientale.

Tra gli Internati Militari Italiani si annoverano alcune tra le maggiori personalità della cultura e della politica italiana del dopoguerra: Tonino Guerra, Giovannino Guareschi, Mario Rigoni Stern e Gianrico Tedeschi, solo per citarne alcuni.

CONCLUSIONI

Il diario di Gualfardo Rombolini è stato trascritto e pubblicato dal Comune di Fermignano nel 2009, con il titolo “L’altra faccia della Resistenza. Dietro il filo spinato“.

Il 2 giugno 2016 a Pesaro, Gualfardo Rombolini è stato insignito di una medaglia per i reduci dai lager nazisti.

Leggere la sua storia ci rende testimoni di qualcosa che vorremmo non accadesse più, ma che purtroppo continua a ripetersi.

I ragazzi, che hanno partecipato all’iniziativa Learning by doing dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche, hanno presentato con entusiasmo il loro lavoro e hanno dimostrato di aver appreso in una nuova modalità esperienziale “ciò che è accaduto tra il 1943 e il 1945 in Italia e in Europa e di aver compreso come quelle vicende storiche abbiano coinvolto persone del nostro territorio, persone molto vicine a loro, i cui effetti e le cui tracce sono ancora presenti oggi nei ricordi di tante persone. Inoltre, la ricerca ha rappresentato un’ulteriore occasione per riflettere sull’insensatezza della guerra che ancora oggi sconvolge le vite di tanti popoli“.