Franca Franzini, nata il 1 maggio 1927 ci racconta i suoi ricordi del Tempo di Guerra (1940-1945)

Racconti di Franca del Tempo di Guerra

-

-

- Premessa

- 2 ottobre 1935

- Milano, anno 1941 – Piazza Wagner

- Milano, anno 1942 – Viale Cassiodoro

- Ricordo della fame del tempo di guerra

- Un anno a Pesaro, 1942-1943

- Lo sfollamento a Polpenazze, periodo 1943-1944

- Il mitragliamento del tram, periodo 1944-1945

- La mia amica Giacomina Rinaldini,

negli anni 1944-1945-946

-

Premessa

È da molto tempo che Gigi insiste perché io metta per iscritto i miei ricordi più significativi, ma significativi per me: agli altri cosa possono interessare? Poi, ho ceduto pensando che fra gli altri ci sono i figli e i nipoti che (forse) in futuro potranno leggere per curiosità o per capire le loro radici; un po’ diventa la storia di famiglia. Mi sono decisa ad accontentare Gigi anche perché mi rendo conto solo ora degli innumerevoli vuoti che ho in relazione a tempi e luoghi della mia vita e mi rammarico di non aver fatto domande alla mia mamma che sola avrebbe potuto rispondermi. Così, rispondo ora alle possibili domande che in seguito non potrete più farmi. Inoltre, c’è il rammarico di non sapermi più esprimere in modo efficace tanto che non sempre riesco a trasmettere alla penna il mio pensiero completo. Dunque, prendete il tutto per quello che è: mi basterebbe che, soprattutto per i nipoti, fosse, leggendo casualmente qua e là, un momento di ricordo.

Riassunto dei miei anni nel periodo della guerra

Anni, Dove, Scuole e classi frequentate

1940-1941 Milano, 1^ Superiore

1941-1942, Milano, 2^ Superiore

1942-1943, Pesaro (Matilde), 3^ Superiore

1943-1944, Polpenazza, Privatista

1944-1945, Brescia, giugno 1945 (Diploma)

2 ottobre 1935

Da alcuni giorni era ricoverato in clinica a Roma il papà di Gigi, Leonardo, che da tempo soffriva per un’ulcera allo stomaco. Da amici di famiglia, gli fu segnalato il nome di un rinomato chirurgo romano che, dopo la visita, gli propose l’intervento; a quel tempo noi abitavamo a Roma in Piazza Bologna, al settimo piano, e godevamo di un ampio terrazzo da cui si poteva ammirare il panorama di Roma e della vicina villa Torlonia, la residenza privata del Duce. In quei giorni avevamo, talvolta, ospitato Alberto che era a Roma con i genitori che la mamma andava giornalmente a visitare. Io avevo 8 anni e, quindi, poco sapevo della malattia di Leonardo ma, in seguito, mia madre mi raccontò che negli ultimi giorni lei era preoccupata per le condizioni di Leonardo, mentre i medici continuavano a dire che l’operazione era riuscita e tutto andava bene.

Al mattino del 2 ottobre, la mamma era andata come al solito in clinica. Suonarono le sirene. Era il segnale, atteso, dell’adunata generale a Piazza Venezia dove avrebbe parlato il Duce per annunciare la proclamazione di guerra all’Etiopia. Io ero a casa con mia zia, la moglie di zio Angelo, fratello della mia mamma, che da Brescia era venuta in visita a Roma. Mio padre tornò precipitosamente a casa dall’ufficio, lavorava al Ministero dei trasporti, per mettersi in divisa: di questa ricordo la giacca di orbace e gli stivali rigidi e lucidi. Lui non era un fascista militante ma, come ispettore delle ferrovie e impiegato del Ministero, per necessità di carriera, si era iscritto al Partito e, quindi, era tenuto ad alcuni obblighi. Conclusione: io ricordo in quel frangente mio padre con un diavolo per capello perché, non essendoci mia madre, lui nella fretta non trovava la divisa, non trovava le calze giuste, non trovava niente….. Girava per casa, sbatteva tutto, ribaltava cassetti, lanciava imprecazioni lecite, ma fiorite…. Alla fine, come Dio volle, papà riuscì a vestirsi e uscì di casa. La zia, desiderosa di assistere a un avvenimento eccezionale, decise di andare a Piazza Venezia a sentire il Duce. Arrivammo che la Piazza era già gremita, ma dopo di noi continuò ad arrivare gente per cui ci trovammo in mezzo alla folla, fino che a un certo punto la pressione fu tale che io, più piccola degli altri, corsi veramente il rischio di essere schiacciata. Mi mancava il respiro e fui assalita da un attacco di panico fino a che quelli intorno a me, capita la situazione, si misero a spingere con forza per proteggermi. Non successe niente di grave, ma non fu una bella esperienza!

Tornate a casa, nel pomeriggio ci raggiunse la mamma completamente stravolta per la morte di Leonardo. Matilde non se l’aspettava minimamente ed ebbe un tale shock che temettero per la sua vita e il suo equilibrio mentale. I medici non l’avevano mai avvertita del peggioramento e, per di più, quella mattina i medici erano andati tutti all’adunata e avevano trascurato di seguire l’evolversi del peggioramento e non avevano segnalato il precipitare della situazione. Da quel giorno un’espressione di tristezza non lasciò più il suo volto, neanche quando sorrideva, ma, con molto coraggio, continuò nell’opera di portare avanti la famiglia (Rosanna aveva solo 4 anni) superando le difficoltà economiche che, oltre a quelle affettive, aveva creato la morte di Leonardo.

Altro atroce dolore la attendeva nel 1942 all’annuncio che Alberto non era tornato (dichiarato disperso) da un’azione per l’avvistamento di un convoglio nemico nella battaglia di Pantelleria. Non resse a tanto strazio e le sue condizioni di salute si deteriorarono sempre più e il 23 dicembre del 1943 morì a S. Bartolo con l’assistenza dei figli rimasti a S. Bartolo: Cesare, Elisa, Maria Grazia e Rosanna. Gigi era prigioniero di guerra in America, non erano ancora giunte notizie, e seppe della morte della madre solo al suo ritorno (dicembre 1945), allo sbarco a Napoli e fu proprio Peppino Valazzi che gli diede la notizia chiudendo la portiera del pullman che lo riportava a casa.

Milano anno 1941 – Piazza Wagner

Vorrei riuscire a raccontare tutti gli episodi tragici o semplicemente significativi che ho vissuto durante la guerra che a distanza di tanti anni riesco a rielaborare e con i quali tento di spiegare quella paura generica e sottile per tante cose che mi è rimasta dentro. Devo confessare: sono una fifona! Per i geni o per le esperienze passate?

Grande paura, forse la prima in ordine di tempo: io e la mia mamma eravamo andate a fare compere in piazza Wagner. Tra questa piazza e la nostra casa, che si trovava alla fine di Viale Cassiodoro, c’era una zona molto vasta, ancora a prato perché, un tempo, vi passava la ferrovia. Eravamo a metà strada quando sentimmo il rumore degli aerei in volo: uno in particolare scendendo di quota venne verso di noi. Solo dopo il nostro avvistamento suonò l’allarme (molto raro a quel tempo, di giorno!) e io dissi: “guarda come sono veloci i nostri, sono già in cielo!”. Ci affrettammo, ma tranquille, quando ad un tratto l’aereo che continuavamo a guardare e che nel frattempo avevamo sulle nostre teste, aprì uno sportellino e ci scaricò addosso una buona dose di spezzoni incendiari chi ci caddero tutto intorno. Panico! La mamma urlò “corri, scappa”, io le diedi retta, mi allontanai, ma vedendo che lei era in difficoltà, tornai indietro per cercare di aiutarla: per lo shock le sue gambe le si erano irrigidite e non riusciva quasi a camminare! Intanto, l’aereo si era rialzato in un giro circolare per ritornare su di noi sempre lanciando, quando eravamo a tiro, spezzoni, sempre più a bassa quota, tanto bassa che io riuscì a vedere distintamente il volto del pilota, volto che mi rimarrà impresso per lungo tempo: chiaramente eravamo noi il suo bersaglio! E così per varie volte, girando in tondo, scendendo e sganciando, fino a quando si decise ad allontanarsi, mentre io correvo avanti, ma poi tornavo indietro per trascinare la mamma, pentita del mio egoismo. Intanto, quelli che ci vedevano dalla casa, urlavano e si mettevano le mani nei capelli considerandoci già morte.

Ritornate il giorno dopo sul posto, contammo a decine le buche lasciate sul terreno e decine di spezzoni incendiari. Gli spezzoni erano cilindri sfaccettati della dimensione di una bottiglia di latte da un litro. Ci domandammo (e ancora oggi io non ho risposta): come è stato possibile uscire vive, incolumi da una situazione del genere? Vive ma scosse da un’avventura che, almeno a me, quattordicenne, ha lasciato il segno forse per tutta la vita. Era scritto che non era la nostra ora? Penso proprio che ci sono poche spiegazioni umane perché il pilota sembrava proprio deciso a non mollare per farci fuori! (pensa un po’ che eroe!).

Milano Viale Cassiodoro – anno 1942

Nei primi mesi del 1942, mio padre si ammalò e nessun medico riusciva a diagnosticare la malattia: febbre molto alta, ma intermittente e sintomi strani. Le analisi non davano indicazioni. Fausto, il marito di mia sorella Vanna, medico radiologo, decise di farlo ricoverare all’Ospedale Maggiore di Milano dove, dopo una lunga degenza, quando ormai si incominciava a temere il peggio, finalmente, in base ad una analisi positiva, poterono diagnosticare le febbri Maltesi e iniziare la terapia del caso.

Ma il mio ricordo si riferisce al periodo di malattia trascorso a casa. In quel periodo gli alleati bombardavano Milano un giorno sì e un giorno no, normalmente di notte: suonava l’allarme e tutti correvano nei rifugi. Il nostro era la cantina della nostra casa, puntellata alla bell’e meglio. Lì sotto si rischiava di fare una brutta fine se una bomba avesse colpito in pieno, ma almeno non si sentiva il fragore degli scoppi e dei crolli, cosa che invece sentivamo noi che restavamo al terzo piano in casa perché mio padre non aveva la forza di scendere le scale e la mamma chiudeva a chiave la porta di casa perché diceva che dovevamo restare uniti, o tutti vivi, o tutti morti.

Io ricordo come fosse adesso il terrore che mi prendeva in quei momenti e il desiderio folle di fuggire: le bombe sganciate dagli aerei cadevano anche vicino a noi e il fragore era insopportabile, così come il bagliore degli incendi che divampavano e il crepitio della contraerea. Credo, soprattutto per le molte ore trascorse in quelle occasioni, che neppure a guerra finita sopportavo più il rumore di aerei in volo. Di notte sognavo i bombardamenti, cosa che succedeva sovente, allora mi buttavo giù dal letto e mi svegliavo (per fortuna) presso la finestra in tempo per non volare di sotto. Gigi può testimoniare che ancora dopo il matrimonio (ci siamo sposati nel 1956!!!) a volte mi svegliavo di soprassalto, terrorizzata perché sognavo che gli aerei stavano bombardando!

Gigi:

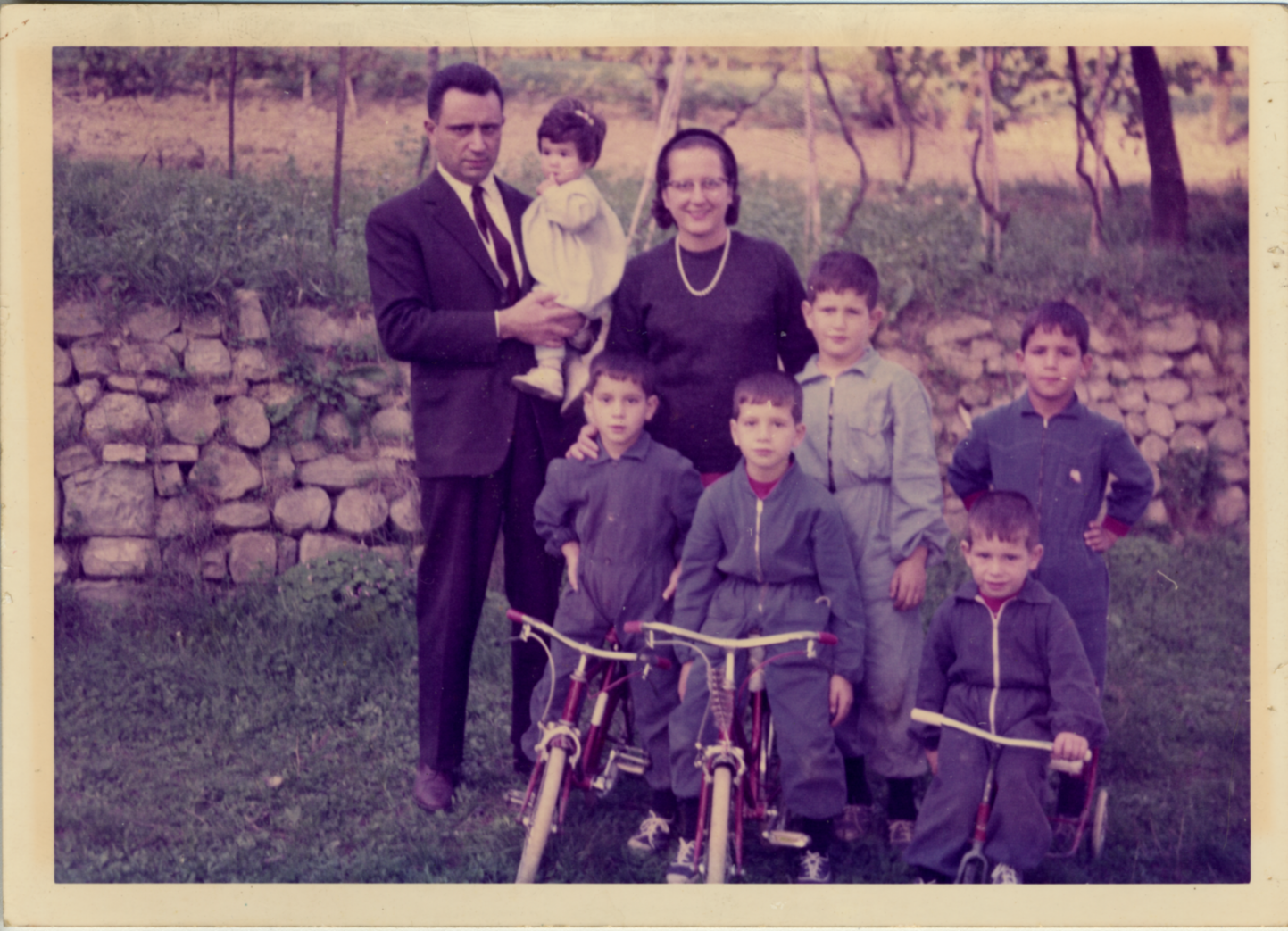

Povera Franca! Per diversi anni le è accaduto di svegliarsi all’improvviso dal sonno della notte e io a svegliarmi in tempo per agguantarla e tenerla ferma nel lettone dal quale altrimenti saltava via velocissima: dovevo prenderla fra le mia braccia e calmarla stringendola. Poi, col passare degli anni, e l’arrivo degli ultimi figli il fenomeno è sparito: era ora!

Ricordo della fame del tempo di guerra

Fra i ricordi non violenti, voglio ricordare l’esperienza della fame, sì proprio la fame, che ho sofferto principalmente nei primi due anni di guerra (1940-1942), quando abitavamo a Milano.

Bisognava accontentarsi di quanto poteva dare la tessera annuaria e le razioni erano assolutamente insufficienti, soprattutto per quanto riguardava pane e pasta, mentre non potevamo permetterci, per ragioni economiche (mio padre per lunghi mesi restò in malattia con stipendio ridotto), di completare più di tanto l’alimentazione con cibi costosi perché acquistabili solo alla borsa nera.

Fra i ricordi, la decisione di cambiare, un giorno, la razione di pane con corrispondente farina: delusione feroce che mi portò alle lacrime! Facemmo gli gnocchi, ma quando dopo un paio d’ore ci accingemmo a gettarli in pentola trovammo solo una poltiglia informe di un colore indefinito, tendente al viola. La spiegazione giunse un paio di anni più tardi, quando mio padre scoprì che i carri ferroviari trasportavano farina mescolata a tante altre porcherie fra cui polvere di marmo per farla pesare di più.

Torniamo alla fame di Milano. Nel pomeriggio veniva sovente a studiare da me una mia compagna di scuola e, fra un compito e l’altro, il nostro interesse era calamitato dall’orologio perché esattamente alle ore sedici e trenta, nella panetteria che c’era proprio sotto casa, usciva dal forno la zucca gialla a grosse fette: era la nostra salvezza! Era veramente squisita, o era la nostra fame che ce la faceva apparire tale? Sta di fatto che, ancora oggi, dopo circa 65 anni (è possibile così tanto?), mi sembra di sentirne il sapore!

Quando invece ci trasferimmo a Polpenazze, la fame non fu più così feroce perché in campagna e soprattutto per merito dei Franzosi si riusciva a completare il tesseramento e in più si placava con i loti, che ricordo stesi su assi nella stanza da letto ma di una qualità diversa dai nostri perché erano duri da mangiare a morsi. Conclusione, ogni volta che salivo in camera, uno o due loti non me li cavava nessuno. Conseguenza: il mio peso raggiunse a poco a poco i 60 chili, cosa mai più ripetuta se non in gravidanza: quando mi sono sposata pesavo 48 chili! Tutta colpa dei loti: ricordatevi che fanno ingrassare!

Un anno a Pesaro, 1942-1943

Ho raccontato alcuni episodi da me vissuti a Milano negli anni 1941 e 1942: i bombardamenti si facevano sempre più devastanti, tanto che le autorità presero la decisione di chiudere tutte le scuole, anche quelle risparmiate dai bombardamenti, come la mia, e proseguire le lezioni fuori Milano in sedi per me irraggiungibili. Mi fu offerta allora da zia Gina la possibilità di frequentare le Magistrali a Pesaro, città ancora tranquilla, lontana per il momento dalle tragedie della guerra. La zia Teresa, detta Gina, era sorella di mio padre e, in quel tempo, viveva a Pesaro con Maria Massarini, in una casa di via Petrucci. La storia della loro amicizia è una storia lunga da raccontare, difficile da riassumere, perché bisogna andare indietro di molti anni e partire dalla storia della famiglia Franzini.

Fabbrica dei Franzini

I Franzini, fino al 1875, furono proprietari di una fabbrica d’armi a Gardone Valtrompia (i documenti della storia della famiglia e relativa attività risalgono al 1500). Non è documentato, ma probabilmente per uno spionaggio industriale, nel 1875 la fabbrica, che contava all’epoca numerosi operai, (vedi fotografia) dovette chiudere: i Franzini, nella persona del mio bisnonno Antonio, fecero fede a tutti i loro impegni rimanendo completamente e totalmente al verde. Mio nonno Giovanni, circa trentatreenne, si trovò di colpo costretto a cercarsi un lavoro e fu per l’interessamento del Ministro Zanardelli, amico di famiglia, che entrò nell’amministrazione pubblica come impiegato, con destinazione l’Aquila, dove si sposò e ivi nacquero prima Alfredo, mio padre, poi Teresa (zia Gina). Trasferito alcuni anni dopo (primi anni del 900) a Pesaro, Teresa fu compagna di scuola (o di collegio) di Maria Massarini. Per fare un riferimento concreto, Maria era sorella di nonna Matilde, la mamma di Gigi. Nacque fra le due una bellissima amicizia che restò inalterata anche quando Teresa si trasferì in altre città e, in ultimo, a Roma dove svolse attività di insegnante, di direttrice didattica, di catechista tanto che ebbe vari riconoscimenti, anche dal Vaticano. Tra l’altro, si interessava attivamente di un orfanotrofio, quello degli “Artigianelli”, dove i ragazzi imparavano il lavoro artigianale e dove sovente portava anche me. Viene proprio da loro la bellissima capanna in legno e relative statuine di cartapesta (ormai purtroppo decimate dal tempo) regalate quando Vanna aveva 6 anni, quindi nel 1926, cioè quando io non ero ancora nata. Come mi avete sentito dire tante volte, questo presepio è stato sempre amorevolmente allestito tutti i Natali, anche in quelli di guerra.

Riprendiamo il racconto interrotto da questa lunga digressione. Quando entrambe, Maria Massarini e zia Teresa, rimasero sole e cioè dopo la morte delle rispettive madri, decisero di vivere insieme e fu zia Gina che lasciò Roma per Pesaro. Io, quindi, nel periodo fine 1942 e primi mesi del 1943, fui ospitata in via Petrucci con l’affetto e le attenzioni di due zie: l’una, zia Gina, rigida e intransigente, l’altra, zia Maria, dolce e sempre accomodante. In un anno tranquillo di studio, sereno, intercalato dai sempre grandissimi inviti di nonna Matilde, graditissimi perché qui in viale della Vittoria trovavo un’atmosfera affettuosa e …. giovane anche se Rosanna era ancora bambina, Grazia un po’ più grande, Elisa spesso fuori e Cesare poco più grande. In quell’anno in cui Alberto venne in licenza qualche volta, ricordo che mi prendeva sempre in giro perché diceva che “puzzavo di santità” per la casa da cui provenivo: Gigi, invece, non ricordo di averlo incontrato mai. Mamma Matilde mi avrebbe voluto più spesso a casa sua, ma la zia Gina era restia a darmi il permesso, non si fidava, perché la riteneva una casa troppo moderna (e nonna Matilde di questo si dispiaceva!). Di grave accadeva che Elisa si tingeva i capelli….!, Grazia si metteva il rossetto sulle labbra….!, e Cesare una volta si permise di riportarmi a casa in via Petrucci sulla canna della sua bicicletta….! Non l’avesse mai fatto!! Da quel momento, casa Leonardi fu considerata un pericolo!! Ricordo che, oltre alla dolcezza, anche la tristezza era stampata sul volto di mamma Matilde: da poco Alberto, il suo cocco (e di questo Gigi mi ha confessato di essere stato sempre geloso), era stato dato per disperso durante la battaglia di Pantelleria (14 giugno 1942), pietosa bugia cui lei fingeva di credere. Ricordo anche che un giorno mi disse: “non riesco più a guardare il mare che lui (Alberto) tanto amava e che me lo ha portato via!”

Nell’estate del 1942 (luglio) mio padre, che era stato da qualche mese comandato in Sicilia per servizio, nel rientrare al nord in seguito allo sbarco degli Anglo-Americani, passò a prendermi perché si profilava il pericolo di dover rimanere divisi fino alla fine della guerra. Corsi allora a salutare nonna Matilde che mi abbracciò stretta e aprendo la borsa mi disse: “Guarda Franca come mi sei cara, accanto alle fotografie dei miei figli, conservo la tua”. Ancora oggi mi commuovo ricordando le sue parole. Non potevo sapere, in quel momento, che non l’avrei più rivista (morì il 23 dicembre 1943) e che il destino mi riservava la sorte di poterla considerare come la mia mamma, sposando Gigi.

Lo sfollamento a Polpenazze, periodo 1943-1944

E finalmente decidemmo di lasciare Milano per sfuggire ai bombardamenti, tanto più che a Milano le scuole erano state chiuse, e di trasferirci a Polpenazze, un paese sulle colline a pochi chilometri dal lago di Garda, dove la mia mamma conosceva una famiglia, i Franzosi, che da sempre aveva fornito il vino all’osteria del nonno Giovanni (padre di mia madre), sita in Brescia in via Moretto. I Franzosi, che abitavano fuori paese in una cascina circondata da estesi campi tenuti prevalentemente a vigneto, ci affittarono una casetta situata nella piazza principale del paese, senza acqua naturalmente, ma per fortuna la grande fontana era a pochi passi. Era composta da due camere: la cucina di sotto e la camera da letto di sopra.

Io, in quei mesi, presi qualche lezione di latino da una professoressa, essa pure sfollata, e per le altre materie mi arrangiavo da sola. Quando decidemmo di spostarci a Brescia affinchè io potessi frequentare l’ultimo anno delle Magistrali, dovetti fare l’esame come privatista. Durante quei mesi, ci giunse la notizia che uno degli innumerevoli bombardamenti aerei, aveva danneggiato seriamente la nostra casa di Viale Cassiodoro. Decidemmo, così, di andare a recuperare il salvabile e, da Polpenazze, partimmo di buonora con un carrettiere del posto con relativo carretto (e naturalmente trainato da cavallo!).

Quanti Km dovevate percorrere per arrivare a Brescia? Faticosissima la giornata per caricare tutto il possibile (dal 3° piano su e giù per le scale anche con i mobili io, mia madre e il carrettiere!). Ma il bello doveva ancora venire. In cima ad una catasta di mobili, il divanino di vimini e io, obbligata a issarmi fin lassù, perché vicino al carrettiere sedeva la mamma. Attraversammo Milano devastata e arrivammo a piazza Duomo: bruciava il palazzo Galtrucco, un famoso e grande negozio di stoffe che occupava tutto il lato sinistro della piazza. Spettacolo a dir poco impressionante: le fiamme si alzavano ancora alte e io da lassù protestai a gran voce dicendo al carrettiere di spostarsi perché il calore mi scottava le braccia. Ricordo che era estate, proseguimmo fino a che si fece fatto buio, allora ci fermammo in un paese, di cui non ricordo il nome, e chiedemmo ospitalità, ma non poterono offrirci altro che alcuni fascetti di rami secchi su cui stenderci. Poco confortevole, ma tanta era la stanchezza che io mi addormentai subito. Dopo qualche ora, suonò l’allarme. I contadini si portarono sull’aia e si ripararono sotto un enorme pagliaio, appositamente scavato in basso. Invitarono anche noi: tutto bene fino a quando non giunsero in formazione moltissimi bombardieri diretti a Milano. A quel rumore assordante e tristamente famoso, io cominciai a perdere le staffe: ebbi un attacco di panico, fuggii dal fragile riparo e corsi nella campagna. Nel frattempo, gli aerei sganciarono un numero enorme di razzi incendiari che illuminarono a giorno tutta la zona. In quel momento, mi sembrava che dagli aerei potessero vederci e quindi colpirci. Ci volle tutta la forza di convinzione di mia madre per calmarmi e riportarmi al pagliaio. Sono convinta che anche questa esperienza abbia lasciato in me una non lieve traccia.

Il mitragliamento del tram, periodo 1944-1945

Dopo circa un anno di sfollamento a Polpenazze, ci trasferimmo a Brescia perché io potessi frequentare l’ultimo anno dell’Istituto Magistrale e prendere il diploma. Durante quei mesi, io e la mamma tornammo un paio di volte a Polpenazze, sempre dai Franzosi, a fare rifornimento di generi alimentari: innanzitutto di olio preziosissimo, ed altro, tipo salumi e varie, per integrare la scarsa possibilità di alimentazione insufficiente e condizionata dalla tessera annonaria.

Una di quelle volte, tornando di sera con il tram, fummo mitragliati dal solito “Pippo” che era diventato un incubo perché ogni notte girava su Brescia e dintorni, sganciando poche bombe, mitragliando a caso qua e là, tanto che, per non creare maggiore scompiglio, l’allarme non suonava neppure più. Così, la prima sventagliata arrivò sul tram all’improvviso, anche se tutti eravamo molto tesi per le scintille che il tram gettava continuamente nell’aria e che infatti come temevamo avevano attirato l’attenzione dell’aereo solitario. Il tram si fermò immediatamente facendoci rotolare a terra: tutti fuggivano terrorizzati, ma la mamma mi teneva giù a forza sotto il sedile per proteggermi e, così, mi calpestarono senza pietà. Appena possibile, fuggimmo anche noi fuori dal tram, ma riuscimmo a malapena a stenderci a terra lungo la sponda del torrentello che scorreva a fianco della strada, attaccate a un pilastro. Era inverno e c’era la neve: dovemmo restare lì a lungo (a me sembrò un’eternità!) perché “Pippo” ritornò varie volte scendendo a bassa quota continuando a mitragliare il tram: fortunatamente ormai tutti eravamo scesi e al riparo e i danni furono solo materiali per quel povero tram che, naturalmente, non fu più in grado di muoversi.

Io e la mamma eravamo riuscite a mettere in salvo le due pesanti borse piene del prezioso carico. Eravamo, però, in piena campagna, lontane alcuni chilometri da Brescia, di notte e con la neve. Mentre, ancora impaurite e confuse, stavamo pensando sul da farsi, giunse una pattuglia, o non so come chiamarla, di tre o quattro soldati tedeschi che, con i gesti, si offrirono di prenderci le borse: la mia mamma fece resistenza temendo il peggio, io, invece, mollai subito il mio carico, felice dell’aiuto insperato. Conclusione: i tedeschi ci accompagnarono fino a casa, fin sulla porta del Ronco, tentando di scambiare qualche parola rassicurante durante tutta la lunga strada. Di quell’avventura, oltre una ulteriore dose di paura e un ricordo spiacevole, mi rimase un principio di assideramento ai piedi che mi lasciò lievi ma permanenti conseguenze quale ricordo dell’accaduto.

La mia amica Giacomina Rinaldini, negli anni 1944-1945-1946

Dovendo mantenere una promessa fatta a Giacomina Rinaldini nella mia ultima visita a Brescia, quando lei era già molto sofferente, prima della sua morte, mi accingo a scrivere la storia sua personale e della sua famiglia per quanto riguarda i tragici eventi bellici che li hanno visti coinvolti. La mia promessa si riferiva al fatto che avrei raccontato tutto questo ai miei figli come esempio edificante e come io stessa ne fossi stata in un certo senso testimone. Non avendo ancora trovato il momento adatto per fare questo verbalmente, mi accingo a scrivere, anche se a malincuore, perché mi rendo conto di non sapere esprimere adeguatamente non tanto i fatti accaduti, quanto i risvolti emotivi che sono stati per me un’esperienza eccezionale, come dirò alla fine del mio racconto.

Conobbi Giacomina Rinaldini alla fine della guerra, nel 1945, a Brescia: eravamo insieme in F.U.C.I (Federazione Universitaria Cattolici Italiani) e subito nacque fra noi una bella e intensa amicizia. Eravamo iscritte entrambe al I° anno di materie letterarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Fin dai primi giorni, Giacomina mi aprì il suo cuore raccontandomi della prigionia sua e dei suoi genitori, del campo di lavoro in cui era stata deportata in Germania e della tragica morte dei suoi fratelli Emiliano e Federico. Emiliano, maestro, profondamente religioso e impegnato nell’insegnamento e in varie attività ecclesiali, avendo maturata la decisione di non rispondere alla chiamata alle armi per la Repubblica Sociale di Salò, si unì alla Brigata partigiana (non ne ricordo il nome ma so di ispirazione cattolica) che si nascondeva in montagna: non ricordo neppure il paese in cui erano di stanza (comunque nel Bresciano) – troverete tutte queste notizie in un libretto intitolato “Ribelle per amore” che è, per ora, sepolto in qualche scatolone, ma non dispero di ritrovare, prima di morire, insieme ad un altro libretto dedicato al fratello Federico.

Durante un rastrellamento, Emiliano perse la giacca in cui teneva una lettera di Giacomina che diceva: “ho fatto domanda al Provveditorato, per avere una supplenza”. Da questa lettera, attraverso la calligrafia, in Provveditorato giunsero all’identificazione di Emiliano: furono arrestati Giacomina, il padre e la madre. Giacomina fu quasi subito destinata al campo di lavoro in Germania, i genitori anziani, dopo un paio di mesi trascorsi nel carcere di Milano, rispediti a casa. Nel frattempo, Federico, sfuggito alle ricerche, teneva i collegamenti con i partigiani e suo fratello portando loro rifornimenti in montagna: bloccato durante una di queste missioni, fu mandato in campo di sterminio in Germania (non dico quale perché temo di confondere i nomi: preferisco non farne), dove morì di tifo, dopo atroci sofferenze, a 20 anni, verso la fine della guerra (1945). I particolari li appresero dalla testimonianza di un deportato che ne aveva condiviso le atrocità e che lo vide morire. Fu per i genitori, già tanto provati, un dolore profondo e straziante, ma mai sentii uscire dalla loro bocca una parola di odio. Solo, ricordo quello che ripeteva sovente la sua mamma: “Emiliano ha fatto una scelta convinta e matura, sapeva i rischi a cui andava incontro, aveva alti ideali. Federico era molto giovane, il suo era più che altro un gesto di affetto per il fratello, anche se ne condivideva le scelte. – Soffro ancora di più per la sua morte” -.

In un successivo rastrellamento, Emiliano venne catturato da una pattuglia repubblichina in cui operava un suo compagno di scuola – a questo proposito, sembra accertato che la segnalazione utile per l’arresto sia giunta da un sacerdote della zona, ma non è questa l’unica amara realtà di questa storia: dimostra che l’animo umano, se ascolta i più bassi istinti e coltiva l’odio, non ha barriere etiche – . A Brescia si sparse la voce della cattura di Emiliano e tutte le forze cattoliche, iniziando dal Vescovo, si mobilitarono per fare pressioni sui fascisti. Intanto, in paese, Emiliano venne torturato per fargli dire nomi e luoghi (gli verranno strappate le unghie delle dita) ma lui non parlò. Giunse da Brescia l’ordine di portarlo in città. I suoi aguzzini temettero che, sfuggendo dalle loro mani potesse essere salvato e, nel trasferimento, in un bosco attraversato lungo il percorso, gli spararono a bruciapelo e lo uccisero – tra i partigiani c’erano formazioni cattoliche moderate e comuniste, ideologicamente fanatiche, che non si amavano…e contro tutti c’erano i fascisti: oggi diremmo che tutti i gruppi in lotta avevano nelle loro file i moderati e …gli integralisti -. Il proiettile colpì al petto Emiliano e il sangue sgorgato bagnò il libro che lui portava sempre addosso: “L’imitazione di Cristo”.

Intanto, Giacomina soffriva la lunga prigionia e le conseguenti sofferenze e privazioni di ogni genere. Quando, finalmente, nel suo campo di lavoro giunsero gli alleati, liberarono i detenuti che si affrettarono a prendere la via verso la Patria, senza attendere di essere trasportati, percorrendo a piedi chilometri e chilometri, incontrando sulla strada cadaveri e quant’altro si può immaginare possa trovarsi dove è passata la guerra combattuta.

Dopo giorni di sofferenze e pericoli, verso il confine italiano, Giacomina venne soccorsa e, finalmente, accompagnata alla sua casa a Brescia – da ricordare che Giacomina soffriva dei postumi di una grave forma di poliomelite che la fece notevolmente claudicare anche per la malformazione dei piedi, per cui portò scarpe speciali ortopediche -. A casa ritrovò i genitori e il fratello Luigi, sacerdote della “Pace” sfuggito alle ricerche dei fascisti.

Vi voglio raccontare un episodio a cui ho assistito personalmente qualche tempo dopo. Con Giacomina eravamo nella via della Chiesa della Pace quando lei sbiancò in viso e si sentì male; mi chiese di accompagnarla dietro un portone dove, lentamente, si riprese ma, nonostante le mie sollecitazioni, non volle darmi spiegazioni del motivo di tale suo grave turbamento. Solo nei giorni successivi, mi confidò a fatica, pregandomi di non dirlo a nessuno, che in un passante aveva riconosciuto il compagno di classe, ancora libero, che aveva fatto parte del gruppo partigiano che aveva torturato e ucciso Emiliano. Nei giorni successivi, questo giovane, già da tempo ricercato, venne arrestato e processato ma la famiglia Rinaldini rifiutò di costituirsi parte civile; dicevano semplicemente: “Emiliano vorrebbe così: la giustizia deve fare ugualmente il suo corso, noi vogliamo testimoniare che non abbiamo odio nel cuore”.

Nell’estate successiva, nell’anno 1946, Giacomina mi pregò di accompagnarla sui luoghi che avevano visto il martirio di Emiliano. Fummo ospiti, per una settimana, della famiglia che aveva ospitato e nascosto i membri della brigata partigiana in una loro baita in montagna. Tale famiglia sentiva ancora vivissime le emozioni di quei tragici giorni. Stemmo nel bosco e nel luogo preciso della uccisione per fare porre un cippo commemorativo e conoscemmo un sacerdote della zona che sapeva tutti i particolari della vicenda di cui ci ha parlato a lungo. Vi lascio immaginare lo stato d’animo e la commozione di Giacomina che, però, dimostrò una forza d’animo e una serenità che si possono spiegare solo con la sua grande fede. Ma, per valutare l’impatto emotivo di tutti questi racconti e di quanto ne fossi coinvolta personalmente, devo fare un passo indietro e raccontare di quale segno erano state le mie esperienze precedenti.

Dopo il bombardamento su Milano e di quello che aveva gravemente danneggiato la nostra casa di Viale Cassiodro, fummo sfollati a Polpenazze dove mia madre conosceva da sempre la famiglia Franzosi che ci ospitò per più di un anno. Per poter frequentare l’ultimo anno delle magistrali e conseguire il diploma, io con i miei ci trasferimmo, in seguito, a Brescia sul Ronco, in casa dello zio Ghelfino, marito della zia Santina, sorella della mamma. Lo zio, ingegnere civile, era un personaggio di rilievo, conosciutissimo e stimato a Brescia per la sua attività professionale, l’onestà e la rettitudine morale riconosciute da tutti. Fra le tante opere pubbliche, firmò e realizzò il progetto della galleria che, inoltrandosi sotto il colle di Brescia, semplificò la circolazione stradale della città in tempo di pace. In guerra, molti cittadini, durante i bombardamenti, vi trovarono sicurissimo rifugio e io stessa avevo l’ordine di raggiungerla quando l’allarme mi sorprendeva a scuola. Inoltre, lo zio, convinto fascista dalla prim’ora, ricoprì per anni la carica di Federale di Brescia, la più alta carica politica del tempo. Lo zio mi voleva molto bene e io ricambiavo pienamente questo sentimento, anche perché molte volte avevamo lunghe conversazioni su ogni argomento. All’arrivo degli alleati, alla fine della guerra, ci fu naturalmente un tragico vuoto di potere politico colmato da ogni sorta di violenza da parte dei “cani sciolti” che cercavano solo vendetta. Io stessa sono stata testimone di un episodio, ne porto ancora negli occhi l’orribile spettacolo. Lo zio era stato consegnato da un suo amico ingegnere capo del C.L.N. (Comitato Liberazione Nazionale) a una formazione regolare di partigiani e chiuso in un capannone insieme a tanti altri (io sono stata con la zia a portargli dei viveri e mi ricordo che ho avuto molta paura e ne avevo il motivo). Poi, trasferito in carcere dopo il processo, che non tardò molto, venne prosciolto da ogni addebito, cosa assolutamente eccezionale per il clima del tempo. Io, fino a quel punto, avevo conosciuto il distacco dalla politica dei miei genitori, ma anche l’atmosfera fascista coinvolgente della scuola e, soprattutto, la grande stima per lo zio che mi faceva vivere con entusiasmo un fascismo tutto positivo. Per completare il quadro, è giusto aggiungere che a scuola, alle Magistrali, avevo una professoressa di lettere moglie del giudice che a Verona stava processando il Conte Galeazzo Ciano e gli altri gerarchi che avevano determinato la caduta di Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. Era un’insegnante bravissima, tutta la classe pendeva dalle sue labbra perché sapeva far amare la sua materia. A volte, ci parlava del processo e naturalmente in termini decisamente di parte Fascista. Quindi, mettiamo anche questo in conto per capire quali occasioni avevano contribuito alla mia formazione. Poi, l’amicizia con Giacomina. Tenete presente questa lezione: in poco tempo ho scoperto che provavo stima, ammirazione e un grande affetto per persone che rappresentavano mondi lontanissimi, incomunicabili, in quel momento nemici. Mai giudicare dallo schieramento! In tutte le persone si possono nascondere tesori di umanità e rettitudine. La tragica esperienza della guerra civile, schierò gli italiani in campi diversi, talvolta per casualità, circostanze particolari, destini già segnati, ma l’umanità, la rettitudine, i valori ognuno li porta dentro di sé e a questi non può fare deroghe se è degno del nome di Uomo in qualunque schieramento si trovi ad operare.