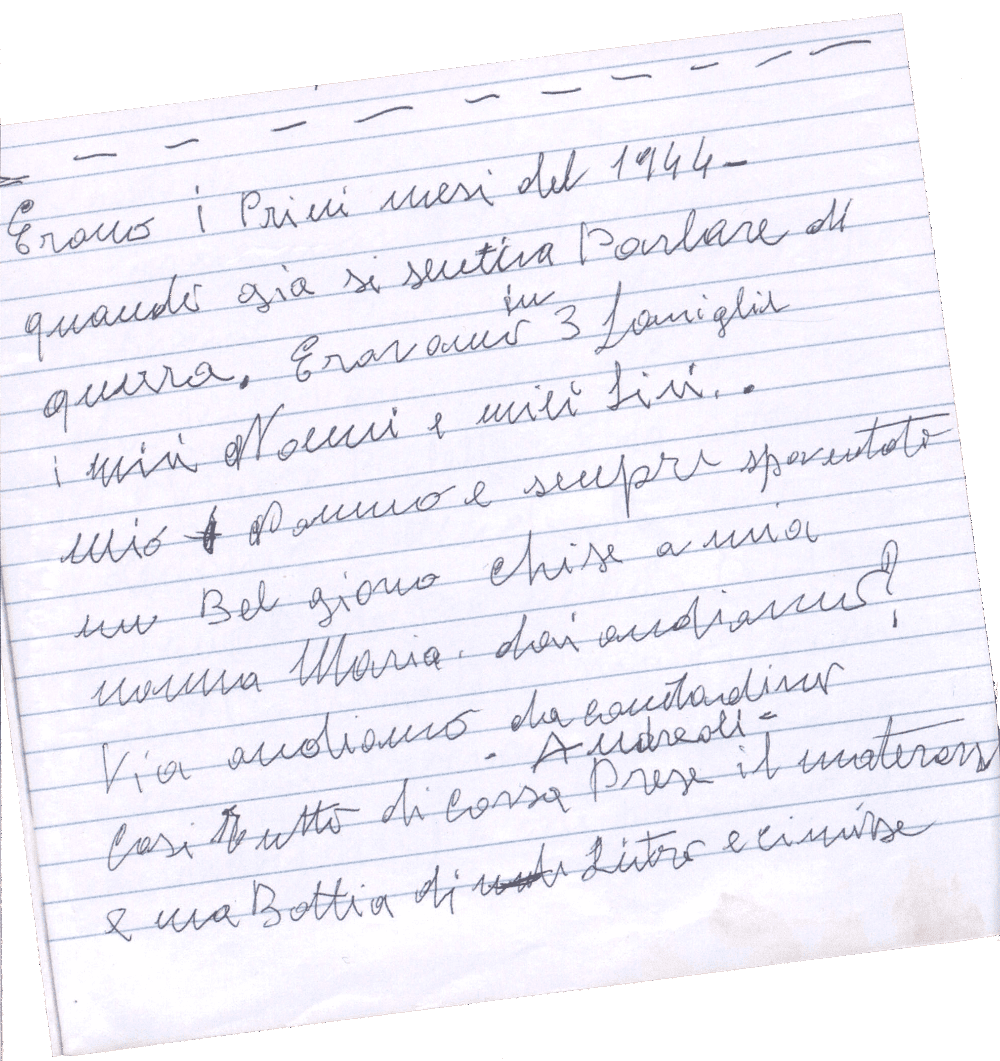

Ponte Sasso, Fano in Provincia di Pesaro e Urbino, gennaio 1944. Erano i primi mesi del 1944 quando già si parlava di guerra. La mia famiglia viveva a Ponte Sasso, una frazione di Fano a una decina di chilometri dal centro della città. Eravamo tre famiglie, con noi vivevano anche i miei nonni paterni e i miei zii. Mio nonno era sempre spaventato. Un bel giorno chiese a mia nonna Maria: “Dai, andiamo via! Andiamo dai contadini Andreoli?”. Così tutto di corsa prese il materasso e una bottiglia da un litro dove mise tutti i risparmi che aveva. Prese anche alcuni cuscini e coperte, qualche piatto e bicchiere, dei tegami e altri utensili da cucina, qualcosa da mangiare e ammassò tutto sul carro.

Dopo qualche mese, anche i miei genitori decisero di sfollare e di raggiungere i nonni. La nostra famiglia era composta da mio padre Guerrino, mia madre Carla e noi quattro figli: mia sorella maggiore Alessandra, io, Luciana, di nove anni, mio fratello Carlo e mia sorella Paola appena nata.

Gli Andreoli abitavano nelle campagne, tra la costa e San Costanzo, in una tipica casa di contadini delle nostre zone, dove ci hanno accolti come fratelli.

Il Fronte si avvicinava sempre più. Ogni giorno vedevamo passare tanti tedeschi che spesso si presentavano a casa per chiedere vino e biciclette. Dai contadini, poi, volevano le mucche e più di una volta mio padre Guerrino dovette ucciderle per loro. Mio padre parlava benissimo il tedesco perché era stato più di un anno in Germania per lavoro.

Tutte le sere i soldati tedeschi si ubriacavano. Una volta mio nonno, che non aveva più vino, offrì loro l’acqua raccolta dalla vasca, dove avevamo fatto il bagno in cinque, mista a dell’aceto e non se ne accorsero da quanto avevano bevuto.

Mio padre e mio nonno non lasciavano mai noi donne sole con loro. E così passarono i mesi.

Noi avevamo sempre più paura delle bombe. Un giorno mio padre si mise a lavorare per fare un rifugio. Scavò una grotta in un dosso di terra e la sera si andava a dormire nel rifugio.

Il 22 giugno 1944, non potrò mai dimenticare quella data, mi trovavo in fondo a una discesa e giocavo tra le spighe di grano con una mia amichetta. Avevo un vestitino rosso. Era un bel giorno di sole e mia madre aveva steso tutte le coperte sulle siepi per asciugarle dalla umidità della grotta.

All’improvviso io e la mia amica vedemmo quattro o cinque aerei che a un tratto cominciarono a sganciare le bombe e a mitragliare. Impaurite corremmo verso casa.

Mio padre mi diceva sempre: “Quando siete di fronte al pericolo, giù a terra!”

Da quel momento non si vide più nulla. Volevamo andare a nasconderci sotto un grande olmo pensando che lì saremmo state al sicuro. Però per fortuna non ci siamo arrivate. Su quella pianta buttarono tante bombe da fare un cratere!

Piano piano abbiamo ripreso la strada di casa arrivando sulla porta. Sentivamo piangere due bambini di soli venti giorni: una era mia sorella Paola e l’altra la sorellina della mia amica. Poi di lì, con le bambine sulle braccia, siamo andate nel rifugio dove erano tutti.

Mia madre quando mi vide ero tutto sangue, ero ferita nella mano sinistra. Mi avevano spezzato le dita. Man mano che mi tirava su la gonna scopriva altre ferite nell’anca, sempre a sinistra.

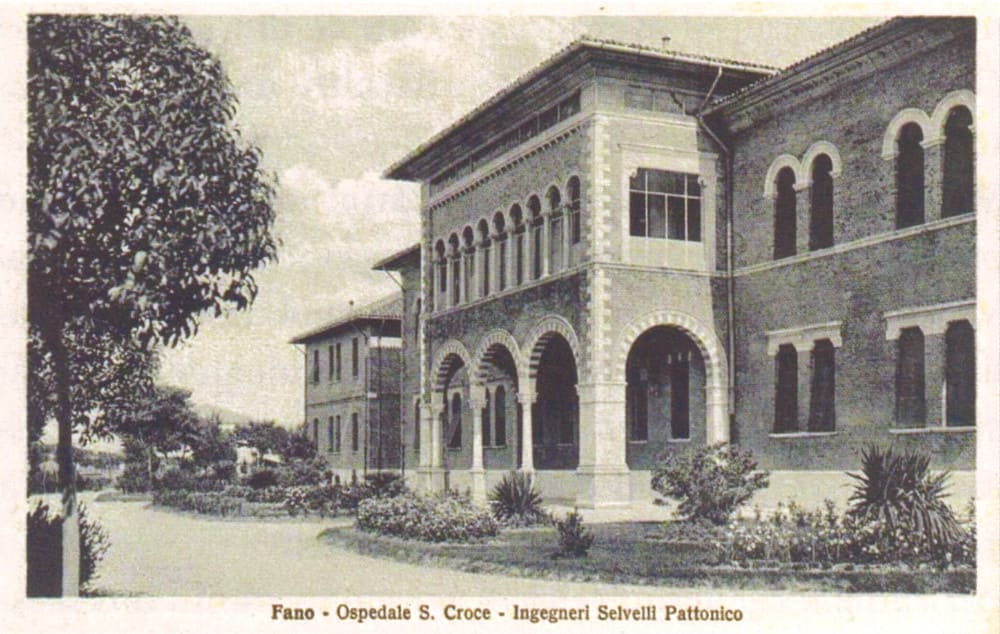

Mio padre pensò di portarmi subito dai tedeschi che poco distante avevano allestito un ospedale da campo. Mi volevano operare ma un ufficiale, nel suo incerto italiano, ci fece capire che sarebbe stato meglio portarmi all’ospedale di Fano. Loro non erano sufficientemente attrezzati. Nel frattempo, mi ero addormentata grazie ai calmanti che mi avevano dato.

Poi mio padre mi raccontò di avermi messo su un calesse con una coperta con una croce rossa per far vedere che c’erano dei feriti. Arrivammo all’ospedale di Fano. Mi operarono, amputandomi un dito, l’anulare sinistro. Alla suora che cercava di tenermi ferma per addormentarmi con l’etere diedi una botta sul naso. Quando al mattino dopo mi svegliai, non riuscivo a capire dove mi trovavo. Incominciai a urlare e a chiamare i miei genitori. Poi si avvicinò una suora che mi disse:” Stai calma bambina che tra pochi minuti starai bene”.

La guerra era sempre più vicina. Tutti i giorni si vedevano passare gli aerei bombardieri che andavano sul Metauro per andare a distruggere la ferrovia e la strada per interrompere il traffico dei tedeschi.

Dopo diversi giorni che ero all’ospedale, vidi arrivare mio padre. Ero agitata e non sapevo come comportarmi. Però lui mi disse:” Stai tranquilla, vado a parlare con il Professore”, e così fece. Con tante raccomandazioni il Professore gli disse che potevo tornare a casa: ero tutta fasciata dalla gamba alla spalla sinistra. Siamo partiti piano piano, in bicicletta, e arrivati al Ponte Metauro a un tratto vedemmo uscire da una siepe due soldati tedeschi con il mitra spianato. Io ero tutta impaurita e incominciai a urlare. Mio padre prese uno dei tedeschi per il collo e gli gridò:” Non vedete che questa bambina è ferita? Stiamo tornando a casa dall’ospedale!”. I soldati, che volevano la bicicletta, dopo di un po’, per fortuna, ci tolsero il mitra di dosso. Ci lasciarono la bici e piano piano riprendemmo la nostra strada. Ci volle tutto il nostro coraggio perché quei due avrebbero potuto spararci alle spalle. Anche lungo la strada di casa, passando per le campagne, si sentivano continui spari ed esplosioni.

Per fare dieci chilometri ci abbiamo messo una giornata.

Quando finalmente arrivammo a casa, mia madre, i nonni e gli zii, ci accolsero con un sospiro di sollievo: vedendoci tardare si erano preoccupati che ci fosse successo qualcosa.

Dopo due giorni mio padre mi portò all’ospedale da campo dei tedeschi che continuarono a farmi le medicazioni. Intorno alla metà di agosto vedemmo arrivare la Jeep degli americani: era finita la guerra!

Alcuni sodati vennero a casa, per chiederci se avessimo bisogno di qualcosa. Videro subito che ero fasciata e mio padre disse ai soldati che avevo bisogno di medicinali per guarire le mie ferite. A bordo di una Jeep mi portarono all’ospedale di Senigallia. Lì continuarono a curarmi e piano piano le ferite si rimarginarono.

Arrivò l’autunno, e per me l’ora della scuola, ma non potetti andarci perché ancora non ero completamente guarita.

Finita la scuola andai a cercare subito chi mi poteva prendere, come apprendista, per insegnarmi il mestiere di magliaia. E tutto andò a buon fine!

Sin da bambina aiutavo mia nonna Giuditta, la madre di mio padre, a raccogliere la lana. Dopo il pranzo della domenica scendevamo in laboratorio e dedicavamo il pomeriggio a preparare i gomitoli.

Per me è stato naturale entrare in azienda e proseguire il lavoro dei miei genitori. Poi, al termine degli studi, dopo il diploma di Moda all’Istituto d’Arte di Pesaro, ho cominciato a seguire la produzione e i campionari insieme a mia madre.

Nel periodo di maggiore sviluppo dell’azienda siamo arrivati a produrre circa 80 mila capi a stagione, suddivisi tra quattro/cinque articoli.

Oggi il marchio “Luciana” identifica una linea di maglieria prodotta sui nostri modelli dai fornitori con i quali collaboriamo da sempre, di cui curiamo direttamente anche la commercializzazione.

Oggi l’attività di famiglia è affidata ai figli di Luciana e Giancarlo, Caterina e Marco.

Nata a Fano nel 1953, sin da bambina Luciana persegue il suo sogno di diventare magliaia e, ancora adolescente, dopo un periodo di apprendistato, acquista la sua prima macchina da maglieria.

Nel giro di pochi anni, Luciana apre il suo laboratorio che ben presto di afferma tra i primi della Provincia di Pesaro e Urbino e, con il marito Giancarlo Tonucci, Luciana avvia una solida esportazione di capi di abbigliamento in Europa e negli Stati Uniti. Oggi l’attività di famiglia è affidata ai figli di Luciana e Giancarlo, Caterina e Marco che gestiscono l’azienda e il punto vendita in via delle Betulle a Pesaro.

Il contenuto di questa testimonianza è un estratto del libro “E tutto andò a buon fine. Storia della mia vita” di Luciana Cecchini. Ringraziamo Caterina e Marco per averci permesso di arricchire il nostro Progetto con la storia della loro mamma.