Intervista a Gianfranco, figlio di Giuseppe Bruno e cugino di Franca che vive a Pesaro

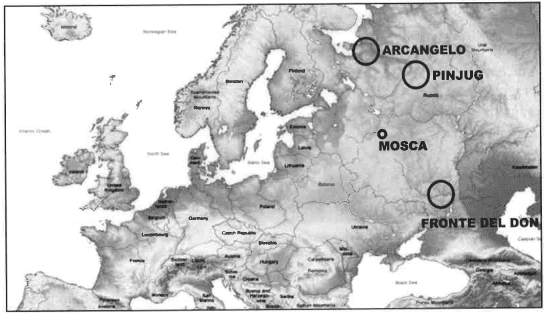

Papà è nato nel 1917 ed è partito per la campagna di Russia all’inizio del 1942. In realtà aveva già fatto il militare anni prima, mi pare nel 1937, quando il servizio di leva durava circa 18 mesi. Rientrato a casa, è stato richiamato quasi subito: l’Italia non era ancora entrata ufficialmente in guerra, ma lui era già impiegato al porto, prima a Taranto e poi a Brindisi. Poi, a un certo punto, lo mandarono sul fronte orientale.

In famiglia erano quattro fratelli maschi: i due più grandi – tra cui mio padre – partirono per la guerra, mentre i due più piccoli rimasero a casa per mantenere il nucleo familiare. Erano tutti contadini.

“Storie e Memoria di una Comunità”

Le cose che sono scritte nel libro “Storie e Memoria di una Comunità” sono tutte attendibili. Ci tengo solo a precisare che mio padre non è tornato in treno, o almeno non completamente.

Quando uscì dal campo di prigionia, camminò a lungo. Era in compagnia di altri, un gruppo che rientrava in Italia alternando tratti a piedi a passaggi in treno o, quando capitava, su qualche camion di fortuna. Il viaggio durò tre mesi, e per la maggior parte del tempo camminarono.

Mi raccontava che, quando non avevano più nulla da mangiare, si fermavano in qualche fattoria dove ormai non c’erano più uomini ma solo donne, anziani e bambini. Davano una mano nei lavori dei campi e, in cambio, ricevevano un po’ di cibo.

Quando è tornato dalla Russia pesava 37 chili. Aveva avuto una marea di malattie: tifo petecchiale, pleurite, scorbuto… insomma, ne aveva passate tante.

“Mi ammalai di tifo petecchiale e fui ricoverato insieme ai moribondi. Ogni mattina un’infermiera si affacciava dalla porta e chiedeva: “Kaput Bruno?” (“È morto Bruno?”). Ma io riuscii a guarire anche per le cure del capitano medico Troisi (zio dell’attore Massino Troisi).”

Durante la prigionia, pur non essendo un infermiere, fece praticamente quel lavoro: in quel campo non c’erano medici, o quasi. C’era un colonnello medico italiano che si prendeva cura dei prigionieri – italiani e di altre nazioni – ma anche dei russi e mio padre lo aiutava come poteva.

Lui mi diceva sempre che, tutto sommato, nel campo di prigionia i russi non li trattavano male. Certo, si moriva di fame… ma morivano di fame anche i russi. Non c’era niente da mangiare, né per i prigionieri né per loro. Si cercava di sopravvivere alla meglio.

Quei due anni e mezzo nel campo furono durissimi: faceva un freddo tremendo e gli italiani non erano né attrezzati né abituati a quel clima. La maggior parte dei soldati non ce l’ha fatta. Del gruppo con cui era partito lui, ne sono tornati pochissimi. Circa il 10%.

È stato pubblicato anche un altro libro, scritto dal figlio di un certo Caputo, un compagno d’armi di papà.

“Un giorno arrivò un gruppo di prigionieri italiani e fra questi c’era il compaesano Vito Caputo che, pochi giorni dopo, fu trasferito in un campo di concentramento”.

Quel ragazzo, qualche anno fa, raccolse tutte le informazioni che riuscì a trovare sulla campagna di Russia. Quando fecero la presentazione del libro nel Salento, mi pare che dei reduci ne fossero rimasti solo quattro: due di Melissano e due di un altro paese.

In quell’occasione fecero una serata al cinema di Melissano, una specie di rievocazione. Mio padre e un altro reduce furono intervistati. Il figlio di Caputo, insieme a un giornalista, scrisse quel libro, basato su fonti storiche. Aveva fatto ricerche anche all’ex Ministero della Guerra.

In seguito, chiesero anche al Ministero la concessione dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per mio padre. La risposta arrivò, ma purtroppo era già morto. Il riconoscimento non glielo poterono più assegnare ufficialmente, anche se la comunicazione del Ministero arrivò comunque.

Una cosa “curiosa” … di tutta la Divisione Julia tornò indietro solo il 10% dei soldati partiti per la Russia. All’interno della divisione c’erano diverse compagnie formate da salentini e tra questi la percentuale di sopravvivenza fu circa il 50%. Forse perché erano più abituati alla fame.